(全日本ろうあ連盟のHPより)

東日本大震災聴覚障害者救援中央本部(以下、中央本部)医療(メンタル)班は、東日本大震災聴覚障害者救援宮城本部(以下、宮城本部)からの依頼を受け、被災聴覚障害者の今後の中長期的な支援の方途を探るために、メンタル面を中心とした聞き取り調査調査を、宮城本部と協力して、以下の2回にわたって行いました。

① 2011年4月22日(金)~25日(月) 現地4日間

② 2011年5月27日(金)~6月7日(火) 現地10日間(休養2日)

このたび、この調査の報告書が完成しましたので、お知らせいいたします。報告書をご覧になりたい方は以下のタイトルをクリックすると、PDFでご覧になれます。

1.「東日本大震災被災聴覚障害者心のケア宮城県調査報告書」

2.「調査に使用した『フェイスシート兼アセスメントシート』」

2011年3月11日(金)に発生した東日本大震災について、聴覚障害者に関する情報を社団法人兵庫県聴覚障害者協会からお届けします。震災に関連する情報(聴覚障害者や関係者の体験談・要望・避難所などでの生活の知恵・安否情報など)がありましたら兵聴協事務所(FAX:078-371-0277、メール:info@hyogodeaf.com)までお寄せください。

2011年8月9日火曜日

2011年7月27日水曜日

2011年6月22日水曜日

2011年5月24日火曜日

義援金の報告とお礼

震災発生以来皆様よりご支援いただいておりました東日本大震災聴覚障害者救援兵庫本部への義援金が、5月23日18:00現在 で3,014,493円となりました。皆様のご支援、誠にありがとうございました。

いただいた義援金は全額、東日本大震災聴覚障害者救援中央本部を通して被災地の聴覚障害者等の支援に使わせていただきます。

義援金は引き続き募集しておりますので、引き続き皆様の暖かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

ゆうちょ銀行口座 記号番号 14340-63670851

(↓他金融機関からの場合)

ゆうちょ銀行 四三八(ヨンサンハチ)支店 普通 6367085

名義 社団法人兵庫県聴覚障害者協会 シヤ)ヒョウゴケンチョウカクショウガイシャキョウカイ)

いただいた義援金は全額、東日本大震災聴覚障害者救援中央本部を通して被災地の聴覚障害者等の支援に使わせていただきます。

義援金は引き続き募集しておりますので、引き続き皆様の暖かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

ゆうちょ銀行口座 記号番号 14340-63670851

(↓他金融機関からの場合)

ゆうちょ銀行 四三八(ヨンサンハチ)支店 普通 6367085

名義 社団法人兵庫県聴覚障害者協会 シヤ)ヒョウゴケンチョウカクショウガイシャキョウカイ)

2011年5月19日木曜日

2011年5月17日火曜日

宮城への物資支援をお考えの皆様方へのお願い

(全日本ろうあ連盟のHPより)

これまでに多くの方々から様々な物資を送ってくださり、またいろいろな形での励ましをくださり、深く感謝いたしております。

おかげ様で、私ども皆元気づけられ、力を合わせて日常生活への復帰に向けて、少しずつではありますが、歩みを進めているところです。

ただ、現地の状況は毎日変わっており、その時期によって必要な物および必要数量も変わっております。

したがいまして大変お手数ですが、これから宮城県へ物資支援をしようと考えてくださっている方は、物資を送る前に、救援宮城本部にご連絡をしてくださるようお願いたします。

救援宮城本部のメールアドレスは下記の通りです。

【救援物資受付専用】 help.shinsai@gmail.com

皆様のせっかくのご厚意を無駄にさせないためにも、何卒、ご協力をお願いいたします。

これまでに多くの方々から様々な物資を送ってくださり、またいろいろな形での励ましをくださり、深く感謝いたしております。

おかげ様で、私ども皆元気づけられ、力を合わせて日常生活への復帰に向けて、少しずつではありますが、歩みを進めているところです。

ただ、現地の状況は毎日変わっており、その時期によって必要な物および必要数量も変わっております。

したがいまして大変お手数ですが、これから宮城県へ物資支援をしようと考えてくださっている方は、物資を送る前に、救援宮城本部にご連絡をしてくださるようお願いたします。

救援宮城本部のメールアドレスは下記の通りです。

【救援物資受付専用】 help.shinsai@gmail.com

皆様のせっかくのご厚意を無駄にさせないためにも、何卒、ご協力をお願いいたします。

【動画】被災された方へ、津田絵理奈さんからのメッセージ(手話)

東日本大震災の被災者の方へ向けて、津田絵理奈さん(全日本ろうあ連盟60周年記念映画「ゆずり葉」出演者)からのビデオメッセージを頂きました。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

動画をYouTubeで直接ご覧になる方はこちら

(全日本ろうあ連盟のHPより)

動画をYouTubeで直接ご覧になる方はこちら

2011年5月10日火曜日

2011年5月2日月曜日

2011年4月27日水曜日

【手話】兵庫県立聴覚障害者情報センター動画 義援金募金のお礼とお願い

たくさんのご支援、ありがとうございます。引き続き皆様からの暖かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

(兵庫県立聴覚障害者情報センターのHPより)

兵庫県立聴覚障害者情報センター動画 義援金募金のお礼とお願い(YouTubeで見る)

(兵庫県立聴覚障害者情報センターのHPより)

兵庫県立聴覚障害者情報センター動画 義援金募金のお礼とお願い(YouTubeで見る)

2011年4月26日火曜日

被災された各学校のその後の様子の報告

(全日本ろうあ連盟のHPより)

■岩手県立盛岡聴覚支援学校

幸いなことに本校は内陸部にあるため、今回の津波の被害はありませんでした。地震による壁面のひび割れが若干ある程度です。子どもたち及び家族にも大きな被害はありませんでした。それでも流通の停滞で様々な物資不足に陥りましたが、春休み中であったため何とか乗り切ることができました。そういう中で、先日は東日本大震災聴覚障害者救援中央本部から電池を始めとする必要な物を直接お届け戴き、感謝しております。ありがとうございました。

学校は予定より少し遅れて4月12日に始業式、翌13日に入学式を行い、現在子どもたちの元気な声が響いております。盛岡の地では何もなかったようないつもと変わらぬ日常となっています。大人は未だ震災の余波が残っていますが、改めて子どもたちの教育は停滞が許されないことを感じ前を向いて進む決意です。

■宮城県立聴覚支援学校

〇校舎や体育館等(寄宿舎を含む)の地震による破損は,エキスパンションジョイント(建物を守るための隙間)部分を中心にモルタルのはがれやひび割れは多数ありますが,幼児児童生徒が授業をする際に支障のある箇所はわずかです。

〇4月21日から授業を再開していますが,登下校における交通遮断等での支障も少なく,4月25日からは通常の登下校時間で,放課後の部活動等も再開する予定です。

〇幸い児童生徒及び保護者には被災による行方不明やけが等はありませんが,自宅が津波により被害を受けた児童生徒が数名おります。授業再開後間もないため,幼児児童生徒の家庭状況は詳しく分からない部分がありますが,心理的に大きなショックを受け登校できないような幼児児童生徒は今のところ見受けられません。

■福島県立聾学校、福島分校、会津分校、平分校

福島県立聾学校(郡山本校・幼小中高73名)

3月11日(金)午後2時46分大地震発生。高等部入試のため高等部生徒は登校していなかったが、下校前の幼児児童生徒30名が在校していた。「待避」の放送を流した後の2分あまりの時間がとても長く感じられた。地震による轟音の中「早く次の指示を出してほしい!」と本部に言いに来た教師の叫びが耳に残った。余震の続く中を校庭に子どもたちを集め、スクールバスの中で暖を取り、保護者の迎えを待った。(教諭の中に相馬において母親を津波で亡くした者有り。)

12日(土)、県教育委員会からの要請で原発事故による相馬双葉方面からの避難者を受け入れる準備に入った。避難者の移動が遅れたため、13日(日)から受け入れが始まった。最多時で128名を受け入れた。全職員を挙げて組織的に誠意を持って応対した。三食提供のため調理班は特に4班編制として万全を期した。

4月13日(水)、避難者は郡山市の宿泊施設に全員移動された。

この間、卒業式を校長室で個別に行った。最も印象的であったのは、幼稚部3名。式の終わりに、明代初の詩人高啓の五言絶句「尋胡隠君」を暗唱した。

小学部を卒業した女子1名が宮崎県立都城さくら聴覚支援学校に転校した。

15日(金)までに全職員で後片付けをした。校舎が全壊したあぶくま養護学校安積分校の児童生徒の受け入れ準備も完璧に行った。その一方で、18日(月)の始業式・入学式に向け、体育館の式場作りが整然と進められた。

18日(月)、入学式が滞りなく進められ、記念写真撮影の時には学校に笑顔が戻った。

19日(火)からは、微量ではあるが放射線が認められる中、余震の続く中を登校してくる幼児児童生徒に、例年よりもさらに充実した授業が展開されている。一人の欠席者もなく子どもたちは明るく元気に学んでいる。なお、子どもの心のケアについて慎重に組織的計画的に進めている。(もしも可能であれば、手話力のあるカウンセラーの派遣をお願いします。)

福島分校(幼小17名)

被害は職員室の梁が落ちただけ。4月6日始業式・入学式。年間計画に沿って順調。

会津分校(幼小3名)

被害なし。4月6日(水)始業式・入学式。小3、小1、幼4歳1の3名の男児が元気に学んでいる。

平 分校(幼小13名)

建物などに被害はあるが、4月15日(金)始業式・入学式を行い、その後順調。札幌聾学校、群馬県、東京都に避難したままの児童(3名)がいる。(教諭の中に津波で家を流されてしまった者、住居に床上浸水の被害を受けた者有り。)

■茨城県立水戸聾学校

本校は、校舎間の連絡通路の壁や寄宿舎の居室等が被害を受けましたが、3月中に校舎が4月から寄宿舎が通常とおりの利用ができています。

新年度は、4月6日の始業式、4月7日の入学式も予定通りに行う事ができました。常磐線の復旧が遅れましたが、保護者の送迎によりほぼ全員が参加することができました。

寄宿舎も4月6日の始業式には利用できるようになりほっとしております。現在通常の日課で授業をしています。全員が元気な姿で登校しています。ご心配いただき本当にありがとうございました。

■岩手県立盛岡聴覚支援学校

幸いなことに本校は内陸部にあるため、今回の津波の被害はありませんでした。地震による壁面のひび割れが若干ある程度です。子どもたち及び家族にも大きな被害はありませんでした。それでも流通の停滞で様々な物資不足に陥りましたが、春休み中であったため何とか乗り切ることができました。そういう中で、先日は東日本大震災聴覚障害者救援中央本部から電池を始めとする必要な物を直接お届け戴き、感謝しております。ありがとうございました。

学校は予定より少し遅れて4月12日に始業式、翌13日に入学式を行い、現在子どもたちの元気な声が響いております。盛岡の地では何もなかったようないつもと変わらぬ日常となっています。大人は未だ震災の余波が残っていますが、改めて子どもたちの教育は停滞が許されないことを感じ前を向いて進む決意です。

■宮城県立聴覚支援学校

〇校舎や体育館等(寄宿舎を含む)の地震による破損は,エキスパンションジョイント(建物を守るための隙間)部分を中心にモルタルのはがれやひび割れは多数ありますが,幼児児童生徒が授業をする際に支障のある箇所はわずかです。

〇4月21日から授業を再開していますが,登下校における交通遮断等での支障も少なく,4月25日からは通常の登下校時間で,放課後の部活動等も再開する予定です。

〇幸い児童生徒及び保護者には被災による行方不明やけが等はありませんが,自宅が津波により被害を受けた児童生徒が数名おります。授業再開後間もないため,幼児児童生徒の家庭状況は詳しく分からない部分がありますが,心理的に大きなショックを受け登校できないような幼児児童生徒は今のところ見受けられません。

■福島県立聾学校、福島分校、会津分校、平分校

福島県立聾学校(郡山本校・幼小中高73名)

3月11日(金)午後2時46分大地震発生。高等部入試のため高等部生徒は登校していなかったが、下校前の幼児児童生徒30名が在校していた。「待避」の放送を流した後の2分あまりの時間がとても長く感じられた。地震による轟音の中「早く次の指示を出してほしい!」と本部に言いに来た教師の叫びが耳に残った。余震の続く中を校庭に子どもたちを集め、スクールバスの中で暖を取り、保護者の迎えを待った。(教諭の中に相馬において母親を津波で亡くした者有り。)

12日(土)、県教育委員会からの要請で原発事故による相馬双葉方面からの避難者を受け入れる準備に入った。避難者の移動が遅れたため、13日(日)から受け入れが始まった。最多時で128名を受け入れた。全職員を挙げて組織的に誠意を持って応対した。三食提供のため調理班は特に4班編制として万全を期した。

4月13日(水)、避難者は郡山市の宿泊施設に全員移動された。

この間、卒業式を校長室で個別に行った。最も印象的であったのは、幼稚部3名。式の終わりに、明代初の詩人高啓の五言絶句「尋胡隠君」を暗唱した。

小学部を卒業した女子1名が宮崎県立都城さくら聴覚支援学校に転校した。

15日(金)までに全職員で後片付けをした。校舎が全壊したあぶくま養護学校安積分校の児童生徒の受け入れ準備も完璧に行った。その一方で、18日(月)の始業式・入学式に向け、体育館の式場作りが整然と進められた。

18日(月)、入学式が滞りなく進められ、記念写真撮影の時には学校に笑顔が戻った。

19日(火)からは、微量ではあるが放射線が認められる中、余震の続く中を登校してくる幼児児童生徒に、例年よりもさらに充実した授業が展開されている。一人の欠席者もなく子どもたちは明るく元気に学んでいる。なお、子どもの心のケアについて慎重に組織的計画的に進めている。(もしも可能であれば、手話力のあるカウンセラーの派遣をお願いします。)

福島分校(幼小17名)

被害は職員室の梁が落ちただけ。4月6日始業式・入学式。年間計画に沿って順調。

会津分校(幼小3名)

被害なし。4月6日(水)始業式・入学式。小3、小1、幼4歳1の3名の男児が元気に学んでいる。

平 分校(幼小13名)

建物などに被害はあるが、4月15日(金)始業式・入学式を行い、その後順調。札幌聾学校、群馬県、東京都に避難したままの児童(3名)がいる。(教諭の中に津波で家を流されてしまった者、住居に床上浸水の被害を受けた者有り。)

■茨城県立水戸聾学校

本校は、校舎間の連絡通路の壁や寄宿舎の居室等が被害を受けましたが、3月中に校舎が4月から寄宿舎が通常とおりの利用ができています。

新年度は、4月6日の始業式、4月7日の入学式も予定通りに行う事ができました。常磐線の復旧が遅れましたが、保護者の送迎によりほぼ全員が参加することができました。

寄宿舎も4月6日の始業式には利用できるようになりほっとしております。現在通常の日課で授業をしています。全員が元気な姿で登校しています。ご心配いただき本当にありがとうございました。

2011年4月22日金曜日

官邸での記者会見における情報保障についての要望に対する政府回答

(全日本ろうあ連盟のHPより)

東日本大震災以降の官邸での記者会見に手話通訳が付くようになりました。

しかし、ほとんどのテレビニュースには手話通訳の映像ははずされてしまい、通訳が付いたことも分からない状況にあるため、3月29日に行われた民主党のヒアリングにおいて連盟より改善を要望しました。

これを受けて、民主党から政府に要望したことと、その結果の報告がありました。

この民主党が政府に要望した文書と、これに対する結果の報告のメールをPDFにしました。

「3月29日付の全日本ろうあ連盟から民主党への要望文」

「民主党からの官邸での記者会見における情報保障についての緊急の申入れ」

「官房長官への申入れ事項と回答内容(ご報告)」

東日本大震災以降の官邸での記者会見に手話通訳が付くようになりました。

しかし、ほとんどのテレビニュースには手話通訳の映像ははずされてしまい、通訳が付いたことも分からない状況にあるため、3月29日に行われた民主党のヒアリングにおいて連盟より改善を要望しました。

これを受けて、民主党から政府に要望したことと、その結果の報告がありました。

この民主党が政府に要望した文書と、これに対する結果の報告のメールをPDFにしました。

「3月29日付の全日本ろうあ連盟から民主党への要望文」

「民主党からの官邸での記者会見における情報保障についての緊急の申入れ」

「官房長官への申入れ事項と回答内容(ご報告)」

2011年4月20日水曜日

情報センターの動画が県Twitterで紹介される

兵庫県広報課のTwitterで紹介されました

兵庫県立聴覚障害者情報センターでは、阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、災害時の聴覚障害者への支援についての留意点をまとめた動画を作成しました。下記URL内「兵庫県から被災地へのメッセージ」からご覧下さい。http://www.normanet.ne.jp/~h-center/

2011年4月18日月曜日

東日本大震災に対する世界からの応援メッセージ

東日本大震災に対する世界からの応援メッセージ

今回の東日本大震災に際し、世界各国の仲間から温かい応援のメッセージをいただいております。下の地図にメッセージが送られてきた国のところにメールのアイコン がありますので、それをクリックすればメッセージをご覧になることができます。世界中の皆さんにお礼を申し上げます。

がありますので、それをクリックすればメッセージをご覧になることができます。世界中の皆さんにお礼を申し上げます。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

今回の東日本大震災に際し、世界各国の仲間から温かい応援のメッセージをいただいております。下の地図にメッセージが送られてきた国のところにメールのアイコン

(全日本ろうあ連盟のHPより)

2011年4月12日火曜日

【手話】災害時における聴覚障害者への支援について(留意点)~阪神・淡路大震災の経験から~

兵庫県立聴覚障害者情報センター所長の嘉田眞典から支援者の皆様にお願いしたいことを手話で話しています。

(動画時間:8分38秒)

動画へのリンクはこちら

http://www.youtube.com/watch?v=QR0W73DD768

(動画時間:8分38秒)

動画へのリンクはこちら

http://www.youtube.com/watch?v=QR0W73DD768

救援物資運搬第2陣が現地へ

リンク先の記事では写真付きで紹介しています。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

救援宮城対策本部からの要請を受けて、全国各地から連盟本部事務所にたくさんの救援物資が集まりました。

4月8日(金)に都内から駆け付けてくださったボランティアの方々の協力を得て仕分けし、4月8日~4月10日に分けて三台の車で現地へ送り届けました。皆様のご協力、ありがとうございました。

今回、長崎県の諫早手話サークルから緊急災害時用バンダナの提供があり、宮城県救援対策本部に30枚届けられました。以下は長崎県諫早市手話サークルからのメッセージです

「被災地の聴覚障害者の方へ

東日本大震災の支援物資として送ります。

緊急災害時に…自分の命は自分で守る「となりぐみバンダナ」です。

黄色は「わたしは聴覚障害者です!(聴覚障害者用)」

ピンクは「手話でお手伝いができます!(手話ボランティア用)」

と分けて使ってみてください。

聞こえる人と聞こえない人…こころをつなぐバンダナです。2011.4.8」

岩手、福島からも要望あり次第、バンダナをお届けします。

なお、救援物資については、岩手、福島からも要請あり次第、募集をお知らせ致しますのでまた皆様のご協力をお願い致します。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

救援宮城対策本部からの要請を受けて、全国各地から連盟本部事務所にたくさんの救援物資が集まりました。

4月8日(金)に都内から駆け付けてくださったボランティアの方々の協力を得て仕分けし、4月8日~4月10日に分けて三台の車で現地へ送り届けました。皆様のご協力、ありがとうございました。

今回、長崎県の諫早手話サークルから緊急災害時用バンダナの提供があり、宮城県救援対策本部に30枚届けられました。以下は長崎県諫早市手話サークルからのメッセージです

「被災地の聴覚障害者の方へ

東日本大震災の支援物資として送ります。

緊急災害時に…自分の命は自分で守る「となりぐみバンダナ」です。

黄色は「わたしは聴覚障害者です!(聴覚障害者用)」

ピンクは「手話でお手伝いができます!(手話ボランティア用)」

と分けて使ってみてください。

聞こえる人と聞こえない人…こころをつなぐバンダナです。2011.4.8」

岩手、福島からも要望あり次第、バンダナをお届けします。

なお、救援物資については、岩手、福島からも要請あり次第、募集をお知らせ致しますのでまた皆様のご協力をお願い致します。

2011年4月11日月曜日

目で聴くテレビ 被災地から衛星中継

東日本大震災発生から1ヶ月。「目で聴くテレビ」は、被災地から衛星中継で放送します。

「目で聴くテレビ」の取材スタッフと中継車が、来週4月11日(月)と12日(火)の2日間、被災地の宮城県・福島県に向かいます。ろう映画監督の今村彩子さんが「目で聴くテレビ」のキャスターとして2回目の被災地入りとなります。

1ヶ月経ってもなかなか知らされない、現地の聴覚障害者と全障害者の被害の実際と現状について、そして何が求められているか、それに応える障害者組織の取り組みについてお伝えします。

放送は 4月11日(月)の午前11時に宮城県聴覚障害者救援本部から、12時半より、JDF東日本大震災被災障害者総合支援本部仙台市現地支援センターから、それぞれ生中継を予定しています。

また、午後3時半より、宮城県の被災現場から中継をお送りする予定です。

4月12日(火)は午前11時より、福島県いわき市小名浜の災害現場からの中継を予定しています。

放送時間は現地事情で変更される場合もありますので、「目で聴くテレビ」ホームページでご確認ください。

インターネット災害放送ページ

http://stream3.astem-co.co.jp/em/em.html

「目で聴くテレビ」の取材スタッフと中継車が、来週4月11日(月)と12日(火)の2日間、被災地の宮城県・福島県に向かいます。ろう映画監督の今村彩子さんが「目で聴くテレビ」のキャスターとして2回目の被災地入りとなります。

1ヶ月経ってもなかなか知らされない、現地の聴覚障害者と全障害者の被害の実際と現状について、そして何が求められているか、それに応える障害者組織の取り組みについてお伝えします。

放送は 4月11日(月)の午前11時に宮城県聴覚障害者救援本部から、12時半より、JDF東日本大震災被災障害者総合支援本部仙台市現地支援センターから、それぞれ生中継を予定しています。

また、午後3時半より、宮城県の被災現場から中継をお送りする予定です。

4月12日(火)は午前11時より、福島県いわき市小名浜の災害現場からの中継を予定しています。

放送時間は現地事情で変更される場合もありますので、「目で聴くテレビ」ホームページでご確認ください。

インターネット災害放送ページ

http://stream3.astem-co.co.jp/em/em.html

2011年4月8日金曜日

【手話】兵庫県立聴覚障害者情報センター動画 被災地への応援メッセージ更新

兵庫県立聴覚障害者情報センターのホームページに被災地への応援メッセージを4件追加いたしました。動画は下記のリンクからYouTubeでご覧いただけます。

兵庫県立聴覚障害者情報センター動画 被災地への応援メッセージ

http://www.youtube.com/user/hyogocenter

兵庫県立聴覚障害者情報センター動画 被災地への応援メッセージ

http://www.youtube.com/user/hyogocenter

財団法人全日本ろうあ連盟役員から応援メッセージ(手話あり)

(全日本ろうあ連盟のHPより)

4月2日から3日において、兵庫県の神戸市で連盟臨時理事会が行われました。これは、3月11日~13日に予定していた理事会が11日の東北大震災で審議できず延期になったものです。

臨時理事会では、救援中央本部の立ち上げと東北大震災において被害を受けたろう者の現地状況の報告があり、今後の救済措置など緊急の審議事項について協議が行われました。

そこで、連盟の役員から東北の3県に贈る「がんばろう色紙」に応援メッセージが寄せられました。

4月2日から3日において、兵庫県の神戸市で連盟臨時理事会が行われました。これは、3月11日~13日に予定していた理事会が11日の東北大震災で審議できず延期になったものです。

臨時理事会では、救援中央本部の立ち上げと東北大震災において被害を受けたろう者の現地状況の報告があり、今後の救済措置など緊急の審議事項について協議が行われました。

そこで、連盟の役員から東北の3県に贈る「がんばろう色紙」に応援メッセージが寄せられました。

兵庫県産の野菜は安全です(兵庫県)

(兵庫県のHPより)

このたびのシンガポールにおける野菜・果物の輸入停止措置について、放射性物質が検出された野菜は「キャベツ」ではなく「ハクサイ」であった上に、輸出業者が他県産の「ハクサイ」と取り違えていたことが分かりました。

なお、兵庫県産の野菜について県独自で分析を行ったところ、放射性物質は一切検出されず安全が確認されています。

兵庫県では、今後とも、県民の皆様に安全で安心していただける農産物をお届けしてまいります。

また、シンガポール政府に対し、兵庫県産の野菜・果物の輸入停止措置を見直すよう農林水産省を通じて要請しています。

分析結果

なお、兵庫県産の野菜について県独自で分析を行ったところ、放射性物質は一切検出されず安全が確認されています。

兵庫県では、今後とも、県民の皆様に安全で安心していただける農産物をお届けしてまいります。

また、シンガポール政府に対し、兵庫県産の野菜・果物の輸入停止措置を見直すよう農林水産省を通じて要請しています。

分析結果

4月5日分(県立健康生活科学研究所)

| 種 別 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |

| キャベツ(JA兵庫六甲) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |

| キャベツ(JAあわじ島) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |

| レタス (JAあわじ島) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |

4月6日分(県立健康生活科学研究所)

| 種 別 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |

| キャベツ(JA兵庫南) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |

2011年4月7日木曜日

東日本大震災聴覚障がい者支援 岩手本部発足

リンク先のページには画像や手話動画もあります。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

4月3日(日)午前10時30分~12時30分、 県立視聴覚障がい者情報センターにおいて、東日本大震災聴覚障がい者支援 岩手本部の立ち上げについての会議が行われ、正式に「東日本大震災聴覚障がい者支援 岩手本部」が発足しました。

発足の際には、東日本大震災聴覚障害者救援中央本部事務副総括の小出さん、手話通訳者の佐々木さんに立ち会っていただきました。

構成団体は以下の通り。

・社団法人岩手県ろうあ協会

・岩手手話通訳問題研究会

・岩手県手話サークル連絡協議会

・岩手盲ろう者友の会

・岩手パソコン要約筆記サークルあいたっち

・要約筆記いわて連絡協議会

・NPO法人岩手県中途失聴者・難聴者協会

・県立視聴覚障害者情報センター

事務所は、情報センターの印刷室を借用し、事務員については当面の1ヶ月は、県登録手話通訳者、県登録要約筆記奉仕員の2名が担当。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

4月3日(日)午前10時30分~12時30分、 県立視聴覚障がい者情報センターにおいて、東日本大震災聴覚障がい者支援 岩手本部の立ち上げについての会議が行われ、正式に「東日本大震災聴覚障がい者支援 岩手本部」が発足しました。

発足の際には、東日本大震災聴覚障害者救援中央本部事務副総括の小出さん、手話通訳者の佐々木さんに立ち会っていただきました。

構成団体は以下の通り。

・社団法人岩手県ろうあ協会

・岩手手話通訳問題研究会

・岩手県手話サークル連絡協議会

・岩手盲ろう者友の会

・岩手パソコン要約筆記サークルあいたっち

・要約筆記いわて連絡協議会

・NPO法人岩手県中途失聴者・難聴者協会

・県立視聴覚障害者情報センター

事務所は、情報センターの印刷室を借用し、事務員については当面の1ヶ月は、県登録手話通訳者、県登録要約筆記奉仕員の2名が担当。

2011年4月6日水曜日

東日本大震災聴覚障害者救援中央本部から被災地に送る物資の募集

東日本大震災聴覚障害者救援中央本部では、被災地へ送る物資を募集します。

急なお願いではありますが、ご協力をお願いいたします。

<宅配便による場合>

物資をダンボール箱に詰め、お名前、住所、電話番号、品名、数量等を記載した用紙を箱に入れ、(財)全日本ろうあ連盟本部事務所までお送りください。

財団法人 全日本ろうあ連盟本部事務所

〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8階

電話(03)3268-8847 FAX(03)3267-3445

・箱には「聴覚障害者救援物資在中」と表記してください。

・恐れ入りますが、送料はご提供者の負担となります。

・4月8日(金)午後3時までの到着になるよう、手配ください。

●受付品目(新品未使用のもの)●

1.野菜ジュース

2.ビタミン剤

3.トイレットペーパー

4.ティッシュペーパー

5.サランラップ

6.アルミホイル

7.消臭剤(噴霧タイプ)

8.ジェルタイプ消毒石鹸

9.ディスポーザル手袋(医療用)

10.除菌ウエットティッシュ

11.うがい薬

●受付期間●

4月6日(水)~4月8日(金曜日)午後3時まで

●受付場所●

全日本ろうあ連盟 本部事務所

〒162-0801

東京都新宿区山吹町130 SKビル8階

TEL: 03-3268-8847 FAX: 03-3267-3445

急なお願いではありますが、ご協力をお願いいたします。

<宅配便による場合>

物資をダンボール箱に詰め、お名前、住所、電話番号、品名、数量等を記載した用紙を箱に入れ、(財)全日本ろうあ連盟本部事務所までお送りください。

財団法人 全日本ろうあ連盟本部事務所

〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8階

電話(03)3268-8847 FAX(03)3267-3445

・箱には「聴覚障害者救援物資在中」と表記してください。

・恐れ入りますが、送料はご提供者の負担となります。

・4月8日(金)午後3時までの到着になるよう、手配ください。

●受付品目(新品未使用のもの)●

1.野菜ジュース

2.ビタミン剤

3.トイレットペーパー

4.ティッシュペーパー

5.サランラップ

6.アルミホイル

7.消臭剤(噴霧タイプ)

8.ジェルタイプ消毒石鹸

9.ディスポーザル手袋(医療用)

10.除菌ウエットティッシュ

11.うがい薬

●受付期間●

4月6日(水)~4月8日(金曜日)午後3時まで

●受付場所●

全日本ろうあ連盟 本部事務所

〒162-0801

東京都新宿区山吹町130 SKビル8階

TEL: 03-3268-8847 FAX: 03-3267-3445

2011年4月5日火曜日

東北地方太平洋沖地震に便乗した犯罪にご注意を(兵庫県警察)

(兵庫県警察のHPより)

兵庫県警察では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に便乗した ○ 義援金・寄付金・募金等をかたる詐欺

○ 義援金等の盗難

○ 身内をかたったオレオレ詐欺

などの犯罪被害を防止するため、ポスター・チラシ等を作成して、皆様に注意喚起を行っています。

被害に遭わないために、 ○ ひとりでは判断せず家族や友人、警察に相談する

○ 相手や振込先をよく確認する

○ 不必要なものは買わず、はっきりと断る

ことをお願いします。

また、不審な電話や訪問がありましたら、すぐに110番またはお近くの警察署・交番・駐在所へ!

兵庫県警察では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に便乗した ○ 義援金・寄付金・募金等をかたる詐欺

○ 義援金等の盗難

○ 身内をかたったオレオレ詐欺

などの犯罪被害を防止するため、ポスター・チラシ等を作成して、皆様に注意喚起を行っています。

被害に遭わないために、 ○ ひとりでは判断せず家族や友人、警察に相談する

○ 相手や振込先をよく確認する

○ 不必要なものは買わず、はっきりと断る

ことをお願いします。

また、不審な電話や訪問がありましたら、すぐに110番またはお近くの警察署・交番・駐在所へ!

相談窓口(被災者の方へ)(兵庫県)

(兵庫県東北地方太平洋沖地震 被災地支援情報HPより)

・被災者電話相談

電話: 078-362-9886 (9:00~18:00。当面の間、土日祝も対応)

FAX: 078-362-9911

*東北地方太平洋沖地震兵庫県災害対策支援本部事務局(被災者窓口班)

・被災者に対する兵庫県営住宅の提供

*3月25日(金)から、人工透析が必要な被災者の方への県営住宅提供も開始します。

<平日>

電話: 078-230-8460 (9:00~17:30)

FAX: 078-230-8466

*兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課管理係

<土日祝(当面の間)>

電話: 078-362-9886 (9:00~18:00)

*東北地方太平洋沖地震被災者電話相談窓口(*電話のみの対応となります)

・被災者電話相談

電話: 078-362-9886 (9:00~18:00。当面の間、土日祝も対応)

FAX: 078-362-9911

*東北地方太平洋沖地震兵庫県災害対策支援本部事務局(被災者窓口班)

・被災者に対する兵庫県営住宅の提供

*3月25日(金)から、人工透析が必要な被災者の方への県営住宅提供も開始します。

<平日>

電話: 078-230-8460 (9:00~17:30)

FAX: 078-230-8466

*兵庫県県土整備部住宅建築局住宅管理課管理係

<土日祝(当面の間)>

電話: 078-362-9886 (9:00~18:00)

*東北地方太平洋沖地震被災者電話相談窓口(*電話のみの対応となります)

全日本ろうあ連盟の石野理事長から動画メッセージ(国際手話)

Video Message on the Earthquake, by JFD President Fujisaburo Ishino (International Sign)

(全日本ろうあ連盟のHP(英語)より)

全日本ろうあ連盟の石野理事長が国際手話でメッセージを語っています。

(全日本ろうあ連盟のHP(英語)より)

全日本ろうあ連盟の石野理事長が国際手話でメッセージを語っています。

2011年4月4日月曜日

厚生労働省、各都道府県等に対し手話通訳者等の派遣を要請

(全日本ろうあ連盟のHPより)

現在、「救援中央本部」では被災地である宮城県への手話通訳者の派遣に取り組んでいます。

しかし、手話通訳者等の派遣はボランティアではなく、「有資格者による公的派遣」が必要であるとの考えから、厚生労働省に対し各都道府県・市町村の設置手話通訳者等を公費で派遣することを求めました。

これを受け、厚生労働省は、避難所等における聴覚障害者への情報・コミュニケーション保障への取り組みとして、3月30日付で各都道府県・指定都市・中核都市の障害保健福祉部あてに、手話通訳者等の派遣を要請する文書「視聴覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援に関する手話通訳者等の派遣について」を出しました。

救援中央本部は、厚生労働省から手話通訳者等の派遣を要請する文書が出されたのを受けて、全日本ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会の3団体に対して、各団体の地域組織、会員等への周知と各地域の行政等に対して、手話通訳者等の公的派遣を行うよう働きかけることをお願いしました。

現在、「救援中央本部」では被災地である宮城県への手話通訳者の派遣に取り組んでいます。

しかし、手話通訳者等の派遣はボランティアではなく、「有資格者による公的派遣」が必要であるとの考えから、厚生労働省に対し各都道府県・市町村の設置手話通訳者等を公費で派遣することを求めました。

これを受け、厚生労働省は、避難所等における聴覚障害者への情報・コミュニケーション保障への取り組みとして、3月30日付で各都道府県・指定都市・中核都市の障害保健福祉部あてに、手話通訳者等の派遣を要請する文書「視聴覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援に関する手話通訳者等の派遣について」を出しました。

救援中央本部は、厚生労働省から手話通訳者等の派遣を要請する文書が出されたのを受けて、全日本ろうあ連盟、全国手話通訳問題研究会、日本手話通訳士協会の3団体に対して、各団体の地域組織、会員等への周知と各地域の行政等に対して、手話通訳者等の公的派遣を行うよう働きかけることをお願いしました。

希望新聞:東日本大震災 遠くの被災地より 嘉田眞典さん(毎日新聞)

兵庫県立聴覚障害者情報センターの嘉田所長がインタビューを受けています。

(毎日新聞のHPより)

阪神大震災発生の5日後、聴覚障害者救援対策本部をつくりました。被災した聴覚障害者のなかには、通信手段として重要なファクスが壊れたり、補聴器をなくした人がいました。避難所でも物資配給などの情報を入手できず、周囲の人とのコミュニケーションもうまくできていないことが分かりました。

聴覚障害者は被災者全体の中でも少数のため、直面している困難になかなか気付いてもらえません。私たちのような当事者が立ち上がることが重要です。

聴覚障害者のニーズに応えるには手話通訳者の支援が必要でしたが、神戸では手話通訳者自身も被災した人が多く、私たちは兵庫県と交渉し、全国の手話通訳者に協力を要請してもらいました。多くの手話通訳者が神戸に来て、区役所の窓口に座ってくれました。

また、私たちは、聴覚障害者への情報運搬役になりました。罹災(りさい)証明のもらい方や仮設住宅の募集など、大切な情報を手作り新聞にまとめ、聴覚障害者の家に配ったり、避難所に掲示しました。中には文章を読むのが苦手な人もいますので、絵を入れたり、文章を短くするよう心掛けました。

東日本大震災で被災した聴覚障害者の中には、避難所にいる人も多いと思います。周囲の人が情報を紙に書いたり、身ぶり手ぶりで伝えてほしい。行政の人も、他の被災者の人も「聞こえない人がここにいる」と配慮してくれると助かるのです。【聞き手・川口裕之】

(毎日新聞のHPより)

◇「聞こえない人がいる」配慮を--阪神大震災で聴覚障害持つ被災者を救援した県立聴覚障害者情報センター所長・嘉田眞典さん(46)=兵庫県三田市

阪神大震災発生の5日後、聴覚障害者救援対策本部をつくりました。被災した聴覚障害者のなかには、通信手段として重要なファクスが壊れたり、補聴器をなくした人がいました。避難所でも物資配給などの情報を入手できず、周囲の人とのコミュニケーションもうまくできていないことが分かりました。

聴覚障害者は被災者全体の中でも少数のため、直面している困難になかなか気付いてもらえません。私たちのような当事者が立ち上がることが重要です。

聴覚障害者のニーズに応えるには手話通訳者の支援が必要でしたが、神戸では手話通訳者自身も被災した人が多く、私たちは兵庫県と交渉し、全国の手話通訳者に協力を要請してもらいました。多くの手話通訳者が神戸に来て、区役所の窓口に座ってくれました。

また、私たちは、聴覚障害者への情報運搬役になりました。罹災(りさい)証明のもらい方や仮設住宅の募集など、大切な情報を手作り新聞にまとめ、聴覚障害者の家に配ったり、避難所に掲示しました。中には文章を読むのが苦手な人もいますので、絵を入れたり、文章を短くするよう心掛けました。

東日本大震災で被災した聴覚障害者の中には、避難所にいる人も多いと思います。周囲の人が情報を紙に書いたり、身ぶり手ぶりで伝えてほしい。行政の人も、他の被災者の人も「聞こえない人がここにいる」と配慮してくれると助かるのです。【聞き手・川口裕之】

聴覚障害者に届かない情報…津波にも気付かず(読売新聞)

(読売新聞のHPから)

東日本大震災に被災した聴覚障害者を支援する動きが本格化している。

全日本ろうあ連盟(東京都新宿区)なども独自に手話通訳士を被災地に派遣し、聴覚障害者の災害時の情報格差を是正するための対策を訴えている。

「話しかけられていることに気付かず、避難所でぶしつけな人だと思われてしまう」。「情報を得ようとずっと周囲を見ていなければならず、疲労がたまる」――。宮城県ろうあ協会の手話通訳士宮沢典子さん(50)は避難所でこんな声を耳にすることが多いという。

岩手、宮城、福島県によると、身体障害者手帳を持つ聴覚障害者は3県で計約1万9000人。全日本ろうあ連盟などによると、宮城県内には3日現在少なくとも19避難所に31人の聴覚障害者が避難生活を送っているが、同県内の約60人の手話通訳士も被災した人が多く、活動できるのはわずか5人ほどという。

厚労省はこうした状況を踏まえ、各都道府県に手話通訳士の派遣を要請した。11日から有志を派遣する計画で、岩手県障がい保健福祉課は「必要な場所に手話通訳士が配置されるよう調整したい」としている。

同連盟などで作る東日本大震災聴覚障害者救援中央本部は、3月下旬から手話通訳士の派遣を始め、現在4人が宮城県で活動している。このほか同本部は、避難所でテレビに取り付けることで手話や字幕の視聴が可能になる機器の設置を行政に要請している。

ただ、自治体の中には聴覚障害者向けの警報器を用意しているケースもある。仙台市は、沿岸部の聴覚障害者のうち希望者には光と文字で津波を知らせる警報器を住宅内に配備してきたが、十分とは言えないのが現状だ。

宮城県内のある夫婦は地震発生後、近くの人に腕を引っ張られるがままに高台へ連れて行かれ、後ろを振り向いて初めて津波が押し寄せていたことを知ったという。

東日本大震災に被災した聴覚障害者を支援する動きが本格化している。

厚生労働省は各都道府県から手話通訳士などを募り始めた。

全日本ろうあ連盟(東京都新宿区)なども独自に手話通訳士を被災地に派遣し、聴覚障害者の災害時の情報格差を是正するための対策を訴えている。

「話しかけられていることに気付かず、避難所でぶしつけな人だと思われてしまう」。「情報を得ようとずっと周囲を見ていなければならず、疲労がたまる」――。宮城県ろうあ協会の手話通訳士宮沢典子さん(50)は避難所でこんな声を耳にすることが多いという。

岩手、宮城、福島県によると、身体障害者手帳を持つ聴覚障害者は3県で計約1万9000人。全日本ろうあ連盟などによると、宮城県内には3日現在少なくとも19避難所に31人の聴覚障害者が避難生活を送っているが、同県内の約60人の手話通訳士も被災した人が多く、活動できるのはわずか5人ほどという。

厚労省はこうした状況を踏まえ、各都道府県に手話通訳士の派遣を要請した。11日から有志を派遣する計画で、岩手県障がい保健福祉課は「必要な場所に手話通訳士が配置されるよう調整したい」としている。

同連盟などで作る東日本大震災聴覚障害者救援中央本部は、3月下旬から手話通訳士の派遣を始め、現在4人が宮城県で活動している。このほか同本部は、避難所でテレビに取り付けることで手話や字幕の視聴が可能になる機器の設置を行政に要請している。

ただ、自治体の中には聴覚障害者向けの警報器を用意しているケースもある。仙台市は、沿岸部の聴覚障害者のうち希望者には光と文字で津波を知らせる警報器を住宅内に配備してきたが、十分とは言えないのが現状だ。

宮城県内のある夫婦は地震発生後、近くの人に腕を引っ張られるがままに高台へ連れて行かれ、後ろを振り向いて初めて津波が押し寄せていたことを知ったという。

(2011年4月4日08時56分 読売新聞)

2011年3月30日水曜日

東日本聴覚障害者救援中央本部「被災地現地報告会」が開催

リンク先に詳しい情報と写真が掲載されています。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

東日本聴覚障害者救援中央本部「被災地現地報告会」

日時:3月 29日(火)夜7時~10時

場所:日本財団会議室

久松事務総括による東北5県現地視察報告と宮城県へ救援物資を運搬した宮本ろう者支援担当、吉原物資支援担当からの報告が行われました。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

東日本聴覚障害者救援中央本部「被災地現地報告会」

日時:3月 29日(火)夜7時~10時

場所:日本財団会議室

久松事務総括による東北5県現地視察報告と宮城県へ救援物資を運搬した宮本ろう者支援担当、吉原物資支援担当からの報告が行われました。

2011年3月29日火曜日

東北被災地訪問記 3月22日~28日

東北被災地訪問記(東日本大震災聴覚障害者救援中央本部 久松事務総括より)

3月22日(火)~3月28日(月)AM7時51分までに寄せられた訪問記です。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

3月22日(火)~3月28日(月)AM7時51分までに寄せられた訪問記です。

(全日本ろうあ連盟のHPより)

東北被災地訪問記 3月22日~28日

2011年3月28日月曜日

東北地方太平洋沖地震災害関連「標準手話ハンドブック」

(全日本ろうあ連盟のHPより)

東北地方太平洋沖地震災害関連「標準手話ハンドブック」の作成について、社会福祉法人全国手話研修センターより下記連絡を頂きました。

下記リンクより「標準手話ハンドブック」をダウンロードの上、ご活用ください。

「標準手話ハンドブック」(PDF形式 55ページ 22MB)

東北地方太平洋沖地震災害関連「標準手話ハンドブック」の作成について、社会福祉法人全国手話研修センターより下記連絡を頂きました。

| 去る3月18日東京にて開催された東日本大震災聴覚障害者救援中央本部での会議を受け、日本手話研究所では標記の通り、東北地方太平洋沖地震災害に関する標準手話のハンドブックを作成致しました。 このハンドブックが多くの皆さまにご活用頂けることを心より願っております。 |

下記リンクより「標準手話ハンドブック」をダウンロードの上、ご活用ください。

「標準手話ハンドブック」(PDF形式 55ページ 22MB)

東日本聴覚障害者救援中央本救援物資運搬号より報告!

(全日本ろうあ連盟のHPより)

26日~28日までの様子について運搬号の三人から報告をいただきました。

2011/03/26 (土) 19:03

吉原です。

夜6時、無事に宮城県仙台に着きました。

物資もワゴン車も無事に宮城県本部へ手渡しました事を報告します。

2011/03/27 (日) 7:57

宮本です。

おはようございます。

昨日3/26(土)正午頃に全日ろう連本部事務所を発ち、国見と村田でガソリン補給、夜6時半頃に、宮城県障害者福祉センターに到着。

吉原さん、江原さん、私宮本の3人共、元気です。

宮城県ろうあ協会の事務所には、地元のろう者や健聴者の協力が15人ほど来ていました。

救援物質を届け、大変喜ばれました。

早速、今日から配分作業をして配布に回る予定だそうです。

まず、仙台に着くまでの間に気付いたことは、次の通り。

・どのガソリンスタンドも、限定給油が行われています。

1台につき、2000円までです。高ければ給油量が少なくなります。

・缶やポリタンクの給油はお断りという看板を提示している店もあり。

・満タン給油には、緊急車両の申請が必要。

・郡山~福島辺りの高速道の路面は、ひび割れを修理したところが多くある。

そして、昨夜の、宮城本部の一日最後ミーティングに出席させていただきました。わかったことは次の通りです。

・仙台市内の内陸部の被害は大きくない。

・仙台市内の海岸部の被害が大きい。

・宮城県内の海岸部では、家や車を失った聴覚障害者や手話関係者が多い。

・昨日時点で電気はあるが、ガスがまだない。湯を沸かすのにコンロなどで代替している。

・緊急車両の申請のある車(ガソリン満タンOK)で動いている。

・倒壊した家の整理の救援要請が来ている。

・海岸部の各市町村の、設置手話通訳のような配備はまだできていない。

救援物質について、次の通り、要望が来ています。

・自転車

(理由)今まで車通勤の人達は、津波によって車を失っている。

自転車があると助かる。

・靴:特に、子供のサイズを揃えると有難い。

・被災地の各県内の施設、治療情報が流されているが、身体障害者関係はどうなっているか不明。

・被災地で、区外への転校に関する説明会が始まっているそうだが、手話通訳や要約筆記の対応がどうなっているか不明。

2011/03/28 (月) 8:05

吉原@関東ろう連盟事務局長です。

先程、7時24分に地震がありました。

強い揺れで驚きましたが、今は落ち着いています。

さて、昨日の活動ですが、今朝ワゴン車のガソリンが半分以下になっており、遠い地域へ物資支援活動する予定なので、満タンしなければならないと思い、朝ガソリンスタンドへ探し回りました。

緊急車両用とは別に、一般給油のガソリンスタンドもあり、ガソリン切れの為、臨時休業もありました。

私は宮城県緊急車両許可証があるので、緊急車両用のスタンドへ50分くらい並んでようやく給油してもらいました。

一般車両のガソリンスタンドは、吉原も群馬で同じような雰囲気で2Km位行列していましたので、一般のろう者もなかなか給油出来ないという実感が伝わりました。

10時半過ぎに宮城ろう協会事務所に着きました。

皆、明晴学園からの支援物資の仕分け作業を屋外で行っていました。

私たちは事務局会議を行う予定でしたが、人数が少ない為、物資仕分け作業の手伝いを行い、結局、夕方の6時まで物資の運搬等も行いました。

支援物資ですが、同じ物をまとめた箱もありましたが、いろんな物が入っていた箱が多数あった為、仕分け作業が大変でした。

物資支援担当として見ると、被災地本部の負担がかからないように同じ物を一つの箱にまとめて入れるようにしなければならないと実感しました。

結局この日は物資支援の仕分作業を行った為、被害された会員への物資支援活動は出来ませんでした。

夜6時から事務局会議を行い、色々と話し合いました。

今日は、緊急救済者としての高速バスの予約が取れたので、9時半の新宿行きのバスに乗って帰ります。

2011/03/28 (月) 8:11

おはようございます。宮本です。

今朝7時半過ぎに小刻みだが激しい縦揺れの地震。

随分長い揺れでした。

仙台では、昨日各戸のガス点検が始まり、早い地区では4月1日頃から使えるそうです。

仙台の皆さんが久し振りに熱い風呂に入れると喜んでいました。

2週間お風呂に入れずお湯で絞ったタオルでふいて辛い思いで過ごしたという方々が多いです。

吉原さんと江原さんは明晴学園発・経由の救援物質の仕分けに協力しました。

私は地元の人達からいろいろな話を聞きました。

地震発生後、すぐ停電、ガスなどのライフラインが全てストップ。

電気がつきはじめるまでの1週間位、テレビも電話ファックスもケータイも繋がらず、沿岸部の津波発生の情報はすぐ伝わらなかったそうです。

都会での地震後の生活は、2パターンに分けられると思いました

1.民家倒壊などのがれきが出ていると、燃料のまきとして使える。

→鍋やボールを探し出せば、お湯を沸かせる。

2.耐震設計の民家やビルばかりの地域では、がれきが出ない。

→燃料となるまきがないため、お湯を沸かせない。

→ガスポンぺや固定燃料が必要になる。

昨夜、一日最後のミーティングで各々の報告と要望をを聞いた上、ワゴンの引継ぎを行いました。

以上

26日~28日までの様子について運搬号の三人から報告をいただきました。

2011/03/26 (土) 19:03

吉原です。

夜6時、無事に宮城県仙台に着きました。

物資もワゴン車も無事に宮城県本部へ手渡しました事を報告します。

2011/03/27 (日) 7:57

宮本です。

おはようございます。

昨日3/26(土)正午頃に全日ろう連本部事務所を発ち、国見と村田でガソリン補給、夜6時半頃に、宮城県障害者福祉センターに到着。

吉原さん、江原さん、私宮本の3人共、元気です。

宮城県ろうあ協会の事務所には、地元のろう者や健聴者の協力が15人ほど来ていました。

救援物質を届け、大変喜ばれました。

早速、今日から配分作業をして配布に回る予定だそうです。

まず、仙台に着くまでの間に気付いたことは、次の通り。

・どのガソリンスタンドも、限定給油が行われています。

1台につき、2000円までです。高ければ給油量が少なくなります。

・缶やポリタンクの給油はお断りという看板を提示している店もあり。

・満タン給油には、緊急車両の申請が必要。

・郡山~福島辺りの高速道の路面は、ひび割れを修理したところが多くある。

そして、昨夜の、宮城本部の一日最後ミーティングに出席させていただきました。わかったことは次の通りです。

・仙台市内の内陸部の被害は大きくない。

・仙台市内の海岸部の被害が大きい。

・宮城県内の海岸部では、家や車を失った聴覚障害者や手話関係者が多い。

・昨日時点で電気はあるが、ガスがまだない。湯を沸かすのにコンロなどで代替している。

・緊急車両の申請のある車(ガソリン満タンOK)で動いている。

・倒壊した家の整理の救援要請が来ている。

・海岸部の各市町村の、設置手話通訳のような配備はまだできていない。

救援物質について、次の通り、要望が来ています。

・自転車

(理由)今まで車通勤の人達は、津波によって車を失っている。

自転車があると助かる。

・靴:特に、子供のサイズを揃えると有難い。

・被災地の各県内の施設、治療情報が流されているが、身体障害者関係はどうなっているか不明。

・被災地で、区外への転校に関する説明会が始まっているそうだが、手話通訳や要約筆記の対応がどうなっているか不明。

2011/03/28 (月) 8:05

吉原@関東ろう連盟事務局長です。

先程、7時24分に地震がありました。

強い揺れで驚きましたが、今は落ち着いています。

さて、昨日の活動ですが、今朝ワゴン車のガソリンが半分以下になっており、遠い地域へ物資支援活動する予定なので、満タンしなければならないと思い、朝ガソリンスタンドへ探し回りました。

緊急車両用とは別に、一般給油のガソリンスタンドもあり、ガソリン切れの為、臨時休業もありました。

私は宮城県緊急車両許可証があるので、緊急車両用のスタンドへ50分くらい並んでようやく給油してもらいました。

一般車両のガソリンスタンドは、吉原も群馬で同じような雰囲気で2Km位行列していましたので、一般のろう者もなかなか給油出来ないという実感が伝わりました。

10時半過ぎに宮城ろう協会事務所に着きました。

皆、明晴学園からの支援物資の仕分け作業を屋外で行っていました。

私たちは事務局会議を行う予定でしたが、人数が少ない為、物資仕分け作業の手伝いを行い、結局、夕方の6時まで物資の運搬等も行いました。

支援物資ですが、同じ物をまとめた箱もありましたが、いろんな物が入っていた箱が多数あった為、仕分け作業が大変でした。

物資支援担当として見ると、被災地本部の負担がかからないように同じ物を一つの箱にまとめて入れるようにしなければならないと実感しました。

結局この日は物資支援の仕分作業を行った為、被害された会員への物資支援活動は出来ませんでした。

夜6時から事務局会議を行い、色々と話し合いました。

今日は、緊急救済者としての高速バスの予約が取れたので、9時半の新宿行きのバスに乗って帰ります。

2011/03/28 (月) 8:11

おはようございます。宮本です。

今朝7時半過ぎに小刻みだが激しい縦揺れの地震。

随分長い揺れでした。

仙台では、昨日各戸のガス点検が始まり、早い地区では4月1日頃から使えるそうです。

仙台の皆さんが久し振りに熱い風呂に入れると喜んでいました。

2週間お風呂に入れずお湯で絞ったタオルでふいて辛い思いで過ごしたという方々が多いです。

吉原さんと江原さんは明晴学園発・経由の救援物質の仕分けに協力しました。

私は地元の人達からいろいろな話を聞きました。

地震発生後、すぐ停電、ガスなどのライフラインが全てストップ。

電気がつきはじめるまでの1週間位、テレビも電話ファックスもケータイも繋がらず、沿岸部の津波発生の情報はすぐ伝わらなかったそうです。

都会での地震後の生活は、2パターンに分けられると思いました

1.民家倒壊などのがれきが出ていると、燃料のまきとして使える。

→鍋やボールを探し出せば、お湯を沸かせる。

2.耐震設計の民家やビルばかりの地域では、がれきが出ない。

→燃料となるまきがないため、お湯を沸かせない。

→ガスポンぺや固定燃料が必要になる。

昨夜、一日最後のミーティングで各々の報告と要望をを聞いた上、ワゴンの引継ぎを行いました。

以上

宮城県被災地へ救援物資運搬号出発!

派遣された3名は本日まで現地で救援協力・現地調査にあたっています。

(全日本ろうあ連盟のHPより。HPでは写真も見られます)

東日本大震災聴覚障害者救援中央本部は、宮城地域本部からの要請を受け、関東ブロックに呼びかけて集まった善意の救援物資を、日本財団提供のワゴン車に載せて、本日3月26日11:55分、本部事務所から宮城県へ向けて出発いたしました。

概要は以下の通りです。

1.運搬要員

吉原孝治(救援本部 物資支援責任者)

宮本一郎(救援本部 ろう者支援責任者)

江原こう平(手話通訳者 東京手話通訳等派遣センター)

2.日程:3月26日(土)~28日(月)

運搬要員の3人は28日まで宮城に滞在し、現地本部の救援協力及び

今後の中央本部としての実際の支援に向けて現地調査を行う。

3. 物資の運搬について

段ボール箱 計69個

出発まであと二日と言う緊急の呼びかけにも関わらず、たくさんの温まるご好意をありがとうございました。宮城県からはおかげ様で支援物資は当面の間不足しないですむとの連絡がありました。

今後は他の地域から救援物資の要請があれば呼びかけたいと思いますので、その時はまた皆様のご協力をお願い致します。

なお、この出発の模様について、本日26日と28日の夜20時から「目で聴くテレビ」インターネット災害放送に配信予定です。

(全日本ろうあ連盟のHPより。HPでは写真も見られます)

東日本大震災聴覚障害者救援中央本部は、宮城地域本部からの要請を受け、関東ブロックに呼びかけて集まった善意の救援物資を、日本財団提供のワゴン車に載せて、本日3月26日11:55分、本部事務所から宮城県へ向けて出発いたしました。

概要は以下の通りです。

1.運搬要員

吉原孝治(救援本部 物資支援責任者)

宮本一郎(救援本部 ろう者支援責任者)

江原こう平(手話通訳者 東京手話通訳等派遣センター)

2.日程:3月26日(土)~28日(月)

運搬要員の3人は28日まで宮城に滞在し、現地本部の救援協力及び

今後の中央本部としての実際の支援に向けて現地調査を行う。

3. 物資の運搬について

段ボール箱 計69個

出発まであと二日と言う緊急の呼びかけにも関わらず、たくさんの温まるご好意をありがとうございました。宮城県からはおかげ様で支援物資は当面の間不足しないですむとの連絡がありました。

今後は他の地域から救援物資の要請があれば呼びかけたいと思いますので、その時はまた皆様のご協力をお願い致します。

なお、この出発の模様について、本日26日と28日の夜20時から「目で聴くテレビ」インターネット災害放送に配信予定です。

兵庫県の相談窓口

兵庫県のホームページで各種相談窓口が紹介されています。ファックスでの相談も受け付けています。

1 総合受付窓口(兵庫県)

電話: 078-362-9898 (9:00~18:00。当面の間、土日祝も対応)

FAX: 078-362-9911

*東北地方太平洋沖地震兵庫県災害対策支援本部事務局(県民窓口班)

2 義援金の募集

・東日本大震災兵庫県義援金

電話: 078-362-9898、078-362-9870 (9:00~18:00。当面の間、土日祝も対応)

FAX: 078-362-9911、078-362-9914

*東日本大震災兵庫県義援金募集委員会事務局(兵庫県防災企画課内)

・日本赤十字社兵庫県支部

電話: 078-241-9889

FAX: 078-241-6990

→ http://www.hyogo.jrc.or.jp/news/detail328.html

・社会福祉法人兵庫県共同募金会

電話: 078-242-4624

FAX: 078-242-4625

→ http://www.akaihane-hyogo.or.jp/bokin_info/bokin_cgi_gien.html

3 ボランティアの募集

・「仕分けボランティア」事前登録受付

電話: 078-362-3656 (9:00~18:00。土日祝も対応)

*東北地方太平洋沖地震兵庫県災害対策支援本部事務局(仕分けボランティア登録窓口)

→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/volunteer.html

・ひょうごボランタリープラザ

電話: 078-360-8845 (9:00~17:00。土日祝も対応)

FAX: 078-360-8848

→ http://www.hyogo-vplaza.jp/

4 健康相談等

・放射線被ばくに関する相談等対応

電話号: 078-362-3226 (9:00~17:30。平日のみ)

FAX: 078-362-9474 (9:00~17:30。平日のみ)

*FAXは聴覚障害者用相談窓口

*ともに3月31日(木)まで

→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/soudan.html

電話: 078-362-9898 (9:00~18:00。当面の間、土日祝も対応)

FAX: 078-362-9911

*東北地方太平洋沖地震兵庫県災害対策支援本部事務局(県民窓口班)

2 義援金の募集

・東日本大震災兵庫県義援金

電話: 078-362-9898、078-362-9870 (9:00~18:00。当面の間、土日祝も対応)

FAX: 078-362-9911、078-362-9914

*東日本大震災兵庫県義援金募集委員会事務局(兵庫県防災企画課内)

・日本赤十字社兵庫県支部

電話: 078-241-9889

FAX: 078-241-6990

→ http://www.hyogo.jrc.or.jp/news/detail328.html

・社会福祉法人兵庫県共同募金会

電話: 078-242-4624

FAX: 078-242-4625

→ http://www.akaihane-hyogo.or.jp/bokin_info/bokin_cgi_gien.html

3 ボランティアの募集

・「仕分けボランティア」事前登録受付

電話: 078-362-3656 (9:00~18:00。土日祝も対応)

*東北地方太平洋沖地震兵庫県災害対策支援本部事務局(仕分けボランティア登録窓口)

→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/volunteer.html

・ひょうごボランタリープラザ

電話: 078-360-8845 (9:00~17:00。土日祝も対応)

FAX: 078-360-8848

→ http://www.hyogo-vplaza.jp/

4 健康相談等

・放射線被ばくに関する相談等対応

電話号: 078-362-3226 (9:00~17:30。平日のみ)

FAX: 078-362-9474 (9:00~17:30。平日のみ)

*FAXは聴覚障害者用相談窓口

*ともに3月31日(木)まで

→ http://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/soudan.html

兵庫県広報課がTwitterを始めました

(挨拶文より)

兵庫県広報課です。東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。こちらでは、兵庫県(関西広域連合)の支援を中心にお伝えします。基本的に発信を優先するため、フォロー・リプライなどは行いませんが、被災地からの声、県民の皆さんの声をお聞かせ頂ければ幸いです。

http://twitter.com/#!/HyogoPR/

兵庫県広報課です。東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。こちらでは、兵庫県(関西広域連合)の支援を中心にお伝えします。基本的に発信を優先するため、フォロー・リプライなどは行いませんが、被災地からの声、県民の皆さんの声をお聞かせ頂ければ幸いです。

http://twitter.com/#!/HyogoPR/

2011年3月25日金曜日

福島県双葉町の避難先である「埼玉アリーナ」での障害者支援の様子

福島県双葉町の避難先である「埼玉アリーナ」での障害者支援の様子(全日本ろうあ連盟のHPより)

手話通訳者がいることなどを目で見てわかるような工夫がされています。

2011年3月24日木曜日

できますゼッケン

PDFでダウンロードできるようになっています。

(「デザイン都市・神戸」推進会議のHPより)

16 年前、私たち神戸市民は、大きな震災を経験しました。

辛く、心細く、終わることがないように思えた長い避難生活。

あの日々の教訓を今後に活かすためのプロジェクト"issue+design" で生まれたのがこの「できますゼッケン」です。180万人とも言われる多くのボランティアの方の支援で神戸は救われました。

その一方、各避難所ではボランティアと住民、ボランティア同士、住民同士のトラブルが多発しました。

この問題を解消するために、ボランティアの力を最大限活用し、被災者同士の助け合い行動を生むために、「自分ができること」の宣言を促すツールです。

こ のツールのことを、現地に赴くボランティア、専門家、ジャーナリストの方などに是非、お知らせ下さい。ご自由にダウンロードして、出力して被災地に届けて 下さい。東北地方で被災し、かつての私たちと同じように避難生活を送っている方々のために、少しでも力になれることを願っております。

(「デザイン都市・神戸」推進会議のHPより)

16 年前、私たち神戸市民は、大きな震災を経験しました。

辛く、心細く、終わることがないように思えた長い避難生活。

あの日々の教訓を今後に活かすためのプロジェクト"issue+design" で生まれたのがこの「できますゼッケン」です。180万人とも言われる多くのボランティアの方の支援で神戸は救われました。

その一方、各避難所ではボランティアと住民、ボランティア同士、住民同士のトラブルが多発しました。

この問題を解消するために、ボランティアの力を最大限活用し、被災者同士の助け合い行動を生むために、「自分ができること」の宣言を促すツールです。

こ のツールのことを、現地に赴くボランティア、専門家、ジャーナリストの方などに是非、お知らせ下さい。ご自由にダウンロードして、出力して被災地に届けて 下さい。東北地方で被災し、かつての私たちと同じように避難生活を送っている方々のために、少しでも力になれることを願っております。

聴覚障害者の避難所生活について(当協会のアンケート回答より)

当協会が昨年に実施したアンケートより、避難所生活についての回答の部分を掲載します。

(震災の時など)避難所での生活で困ったこと (割合)

ア:食料の配給など、何か情報があっても音声だけでわからなかった 41%

イ:手話で話せる人がいなくて不安だった 29%

ウ:手話通訳者がいなくて(連絡ができなくて)情報がわからず不便だった 39%

エ:テレビを見ても字幕や手話がないので困った 41%

オ:親族や知人に連絡をしたくても、電話しか無くてできなかった 27%

●自由記述

サークルや設置通訳者とのつながりが薄く、戸惑いがあり情報が全くなかった

メール制度を作って欲しい

気を遣う。筆談は頼みづらい

避難所ではなく、息子の嫁の実家に行った。他人同士ではないが、だから余計に気をつかった

FAXでも連絡する方法もほしい

親戚などへの電話連絡を小学生の自分の子どもに頼むしかなかった

<避難所にいたときにほしかったもの>(自由記述)

社会のコミュニケーション情報の音声語が優先していることが多い。ろう者は目を使いながらじっと待っている場合があります。精神的な負担が多い

役所や消防・警察としてろうあ者を把握し、連絡・救助などが必要(リストを準備するなど)

手話通訳者が欲しい

布団・食品・テレビ

情報交換やコミュニケーション保障など

耳が不自由なことは周りからみたら気がつかないので、何をして良いかわからない

食料

情報や今後の計画など

情報保障の場(電光掲示板など)があればいい

手話ができる人。手話ができなくても看板を貼るなりしてほしかった

何かの形で緊急情報が欲しかった

モニターによるテレビ電話

ろう者にもわかりやすい情報をほしかった(不安を与えないように)

ろう者が集まるところには手話通訳者がいてほしい

(震災の時など)避難所での生活で困ったこと (割合)

ア:食料の配給など、何か情報があっても音声だけでわからなかった 41%

イ:手話で話せる人がいなくて不安だった 29%

ウ:手話通訳者がいなくて(連絡ができなくて)情報がわからず不便だった 39%

エ:テレビを見ても字幕や手話がないので困った 41%

オ:親族や知人に連絡をしたくても、電話しか無くてできなかった 27%

●自由記述

サークルや設置通訳者とのつながりが薄く、戸惑いがあり情報が全くなかった

メール制度を作って欲しい

気を遣う。筆談は頼みづらい

避難所ではなく、息子の嫁の実家に行った。他人同士ではないが、だから余計に気をつかった

FAXでも連絡する方法もほしい

親戚などへの電話連絡を小学生の自分の子どもに頼むしかなかった

<避難所にいたときにほしかったもの>(自由記述)

社会のコミュニケーション情報の音声語が優先していることが多い。ろう者は目を使いながらじっと待っている場合があります。精神的な負担が多い

役所や消防・警察としてろうあ者を把握し、連絡・救助などが必要(リストを準備するなど)

手話通訳者が欲しい

布団・食品・テレビ

情報交換やコミュニケーション保障など

耳が不自由なことは周りからみたら気がつかないので、何をして良いかわからない

食料

情報や今後の計画など

情報保障の場(電光掲示板など)があればいい

手話ができる人。手話ができなくても看板を貼るなりしてほしかった

何かの形で緊急情報が欲しかった

モニターによるテレビ電話

ろう者にもわかりやすい情報をほしかった(不安を与えないように)

ろう者が集まるところには手話通訳者がいてほしい

2011年3月23日水曜日

JDF東北関東大震災被災障害者総合支援本部HP立ち上げ

JDF(日本障害フォーラム)東北関東大震災被災障害者総合支援本部HPが立ち上がりました。

(以下ページの紹介)

2011年3月18日(金)に「JDF東北関東大震災被災障害者総合支援本部」を設置しました。

このたびの震災で大きな被害を受けた被災障害者を支援するため、構成団体の力を結集して取り組んでいきます。 総合支援本部を東京に置くとともに、当面、現地支援センターを宮城県仙台市内に設置します。

現在、JDFメンバー数名が宮城県仙台市に入り、現地支援センターの調整等を行なっています。

このページでは、日々の活動記録や速報、要望書等の公文書、その他リソース、お役立ち情報を掲載していきます。

このたびの震災で大きな被害を受けた被災障害者を支援するため、構成団体の力を結集して取り組んでいきます。 総合支援本部を東京に置くとともに、当面、現地支援センターを宮城県仙台市内に設置します。

現在、JDFメンバー数名が宮城県仙台市に入り、現地支援センターの調整等を行なっています。

このページでは、日々の活動記録や速報、要望書等の公文書、その他リソース、お役立ち情報を掲載していきます。

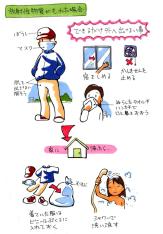

阪神・淡路の教訓から被災地の知恵「イラスト版」(神戸新聞)

聴覚障害者の全国ネットである全日本ろうあ連盟からのお願い(FMわぃわぃ)

神戸市長田区にあるコミュニティFM「FMわぃわぃ」に聴覚障害者関係の記事が紹介されています。

みなさまへ

そして被災地にネットワークをお持ちの方々にお願いします。

FMYY・多言語センターFACILそしていろんな多言語のネットワークの仲間たちが、日本語を母語としない人々のために多様な情報を発信しています。しかし不安な思いを持ちながら情報弱者になっている人は、それだけではありません。

FMYYの番組ともネットワークしている全日本ろうあ連盟のスタッフから以下のような依頼が来ました。被災地で避難所で支援物資などがついた時は、あるいは何らかのお知らせがある場合は、アナウンスだけでなく貼紙や「声かけ」をお願いいたします。

避難所での聴覚障害者に対する支援のお願い(災害マニュアル)

http://www.jfd.or.jp/tohoku-eq2011/shelter-support

聴覚障害者とは?

情報とコミュニケーションにバリアがあります。

聴覚障害者は、見ただけではわかりにくい障害ですが、聞こえないために必要な情報が伝わらなかったり、日常の生活においても自分の言いたいことが伝わらず、緊急の情報からとり残されるなど、情報とコミュニケーションの様々なバリアがあります。

例えば、避難所でアナウンスが聞こえないために、食料や水の配給を受けられないことがあります。また、自分が聴覚障害者であることが周りにわかってもらえず、必要な情報を得られなかったり、周囲とコミュニケーションがうまくいかず、孤立してしまいがちです。

コミュニケーションは手話・筆談・ゆっくり話すなど、人によって様々です。

●対応方法は?

避難所では本部や受付などに「聴覚障害者」や「手話」などのプラカードを掲げたり、プラカードを持って回って聴覚障害者がいるかどうか確認してください。

●避難所に聴覚障害者がいた場合は?

* 避難所に聴覚障害者がいたら、県の災害対策本部や県の聴覚障害者団体や聴覚障害者情報センター、行政の福祉事務所などに連絡してください。

【 加盟団体名簿 】

【 聴覚障害者情報センター名簿 】

(聴力障害者情報文化センターHP → 関係団体リンク → 聴覚障害者情報提供施設)

* 聴覚障害者に、大きな声で話せば大丈夫か、手話、筆談のどちらが必要か、コミュニケーション方法を確認してください。

* 避難所の担当や周りの人にも伝えて、食糧や水の配給など何かの放送があったらすぐに周りから筆談などで伝えるなど、サポートできるようにしてください。

* 聴覚障害者本人に聴覚障害者であることが分かる目印(スカーフ、リボンなど)を付けてもらう方法もあります。その場合は必ず本人の了解を得てください。

* 聴覚障害者は唇の動きだけでは正確に伝わりません。筆談や携帯のメール画面などを使ってみてください。特に、停電された暗闇では手話や筆談ができないので、手の届くところに懐中電灯などライトを確保してください。

●テレビ設置について

* 避難所などには、テレビやラジオで地震などの情報が発信されているところがありますが、手話通訳や字幕がないと聴覚障害者は内容が全くわかりません。衛星放送のCS統一機構「目で聴くテレビ」では聴覚障害者のために手話、字幕による放送を行っていますので、避難所に聴覚障害者用情報受信装置(CS 放送受信機)「アイドラゴンⅢ」を設置してください。アイドラゴンⅢについての詳細はアイドラゴンカスタマセンターへ

●避難する必要が生じる地域では、あらかじめ隣近所に聴覚障害者がいるかどうか確認し、緊急放送などで避難勧告が出た場合は、知らせてください。

みなさまへ

そして被災地にネットワークをお持ちの方々にお願いします。

FMYY・多言語センターFACILそしていろんな多言語のネットワークの仲間たちが、日本語を母語としない人々のために多様な情報を発信しています。しかし不安な思いを持ちながら情報弱者になっている人は、それだけではありません。

FMYYの番組ともネットワークしている全日本ろうあ連盟のスタッフから以下のような依頼が来ました。被災地で避難所で支援物資などがついた時は、あるいは何らかのお知らせがある場合は、アナウンスだけでなく貼紙や「声かけ」をお願いいたします。

避難所での聴覚障害者に対する支援のお願い(災害マニュアル)

http://www.jfd.or.jp/tohoku-eq2011/shelter-support

聴覚障害者とは?

情報とコミュニケーションにバリアがあります。

聴覚障害者は、見ただけではわかりにくい障害ですが、聞こえないために必要な情報が伝わらなかったり、日常の生活においても自分の言いたいことが伝わらず、緊急の情報からとり残されるなど、情報とコミュニケーションの様々なバリアがあります。

例えば、避難所でアナウンスが聞こえないために、食料や水の配給を受けられないことがあります。また、自分が聴覚障害者であることが周りにわかってもらえず、必要な情報を得られなかったり、周囲とコミュニケーションがうまくいかず、孤立してしまいがちです。

コミュニケーションは手話・筆談・ゆっくり話すなど、人によって様々です。

●対応方法は?

避難所では本部や受付などに「聴覚障害者」や「手話」などのプラカードを掲げたり、プラカードを持って回って聴覚障害者がいるかどうか確認してください。

●避難所に聴覚障害者がいた場合は?

* 避難所に聴覚障害者がいたら、県の災害対策本部や県の聴覚障害者団体や聴覚障害者情報センター、行政の福祉事務所などに連絡してください。

【 加盟団体名簿 】

【 聴覚障害者情報センター名簿 】

(聴力障害者情報文化センターHP → 関係団体リンク → 聴覚障害者情報提供施設)

* 聴覚障害者に、大きな声で話せば大丈夫か、手話、筆談のどちらが必要か、コミュニケーション方法を確認してください。

* 避難所の担当や周りの人にも伝えて、食糧や水の配給など何かの放送があったらすぐに周りから筆談などで伝えるなど、サポートできるようにしてください。

* 聴覚障害者本人に聴覚障害者であることが分かる目印(スカーフ、リボンなど)を付けてもらう方法もあります。その場合は必ず本人の了解を得てください。

* 聴覚障害者は唇の動きだけでは正確に伝わりません。筆談や携帯のメール画面などを使ってみてください。特に、停電された暗闇では手話や筆談ができないので、手の届くところに懐中電灯などライトを確保してください。

●テレビ設置について

* 避難所などには、テレビやラジオで地震などの情報が発信されているところがありますが、手話通訳や字幕がないと聴覚障害者は内容が全くわかりません。衛星放送のCS統一機構「目で聴くテレビ」では聴覚障害者のために手話、字幕による放送を行っていますので、避難所に聴覚障害者用情報受信装置(CS 放送受信機)「アイドラゴンⅢ」を設置してください。アイドラゴンⅢについての詳細はアイドラゴンカスタマセンターへ

●避難する必要が生じる地域では、あらかじめ隣近所に聴覚障害者がいるかどうか確認し、緊急放送などで避難勧告が出た場合は、知らせてください。

2011年3月22日火曜日

iPhone向け音声認識アプリ無償配布

音声を認識して文字を表示するiPhoneのアプリが期間限定で無償配布されています。

(下記はアドバンスト・メディアのHPより)

(下記はアドバンスト・メディアのHPより)

この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。

この地震による被災者の方、とくに聴覚に障害を持っておられる方に少しでも役立てていただくため、2011年4月20日まで本アプリケーションを無償にて配信いたします。

サーバを使わずに音声から文字への変換を行いますので電波が通じない地域でも使用可能です。難聴や耳の遠い方とのコミュニケーションツールとしてご使用ください。

被災地の一日も早い復興を心より祈念致します。

*本アプリケーションは『起動しているだけで電池を消費』します。使用しないときは必ず終了させてください。

*本アプリケーションはサイズが20MBを超えているため、Wi-Fi環境でしかダウンロードできません。

*本アプリケーションはサイズが20MBを超えているため、Wi-Fi環境でしかダウンロードできません。

聴覚障害者 出発準備(読売新聞)

(読売新聞HPからの転載)

◆聴覚障害者が心配

Q 手話ボランティアをしています。聴覚障害者の方が孤立していないか心配です。

A 災害時、音声による情報が得られない聴覚障害者には、聞こえる人にはない困難があります。大阪聴力障害者協会によると、阪神大震災のときには、避難所で情報が得られず、毛布やおにぎりが受け取れないケースがあったそうです。今回も、物資の情報や津波のこと、原子力発電所の状態など、すぐ知りたいことは多いはずです。

厚生労働省の統計(2009年3月現在)では、障害者手帳をお持ちの聴覚障害者は、岩手県で約5100人、宮城県で約6100人、福島県で約7700人もおられます。

全日本ろうあ連盟(東京都新宿区)には「手助けをしたい」という申し出がたくさん寄せられており、現地に拠点ができたら、手話ボランティアを募集する予定です。「もう少しお待ち下さい」とのことです。

◆被災地へ行く前に

Q 被災地に、ボランティアの活動拠点ができてきました。行く前にすべきことは何ですか。

A 仙台市のボランティアセンターでは、避難所での物資搬送や炊き出しの手伝いなどをする人の募集が始まりました。

同センター設立に関わった神戸市社会福祉協議会などに聞きました。ボランティアは、宿泊先や食料、水、マスクなど必要な物を自分で確保し、最低限、自分のことは自分でしなければいけません。宿泊や買い物ができる場所などは、事前に調べる必要があります。

現地ではボランティアセンターに登録し、ニーズに応じて行動します。募集に条件が付く場合もあり、全国社会福祉協議会や被災自治体のウェブサイトで確認が必要です。体調に気をつけ、自分のゴミは持ち帰る。決して「してあげている」と善意を押しつけないように。そういう気持ちは、相手に伝わります。

Q 手話ボランティアをしています。聴覚障害者の方が孤立していないか心配です。

A 災害時、音声による情報が得られない聴覚障害者には、聞こえる人にはない困難があります。大阪聴力障害者協会によると、阪神大震災のときには、避難所で情報が得られず、毛布やおにぎりが受け取れないケースがあったそうです。今回も、物資の情報や津波のこと、原子力発電所の状態など、すぐ知りたいことは多いはずです。

厚生労働省の統計(2009年3月現在)では、障害者手帳をお持ちの聴覚障害者は、岩手県で約5100人、宮城県で約6100人、福島県で約7700人もおられます。

全日本ろうあ連盟(東京都新宿区)には「手助けをしたい」という申し出がたくさん寄せられており、現地に拠点ができたら、手話ボランティアを募集する予定です。「もう少しお待ち下さい」とのことです。

◆被災地へ行く前に

Q 被災地に、ボランティアの活動拠点ができてきました。行く前にすべきことは何ですか。

A 仙台市のボランティアセンターでは、避難所での物資搬送や炊き出しの手伝いなどをする人の募集が始まりました。

同センター設立に関わった神戸市社会福祉協議会などに聞きました。ボランティアは、宿泊先や食料、水、マスクなど必要な物を自分で確保し、最低限、自分のことは自分でしなければいけません。宿泊や買い物ができる場所などは、事前に調べる必要があります。

現地ではボランティアセンターに登録し、ニーズに応じて行動します。募集に条件が付く場合もあり、全国社会福祉協議会や被災自治体のウェブサイトで確認が必要です。体調に気をつけ、自分のゴミは持ち帰る。決して「してあげている」と善意を押しつけないように。そういう気持ちは、相手に伝わります。

(2011年3月21日 読売新聞)

東日本大震災聴覚障害者救援活動が本格的に始動

(全日本ろうあ連盟のHPより転載)

財団法人全日本ろうあ連盟(以下「連盟」という)は、3月18日午後、東北北関東沖地震に際し、聴覚障害者の救援体制を整えるため、連盟に加え、一般社団法人全国手話通訳問題研究会、一般社団法人日本手話通訳士協会で構成する「東日本大震災聴覚障害者救援中央本部」第1回会議を都内で開催しました。

会議には、オブザーバーとして、内閣府・文部科学省・厚生労働省からも出席、全体で協力団体12団体を含む計38人が出席しました。

会議冒頭、今回の震災で亡くなられた方に対して1分間の黙とうを行いました。

救援中央本部の石野富志三郎本部長(連盟理事長)は、会議開催にあたって挨拶し「阪神大震災にくらべ、規模も範囲も非常に大きく、福島の第一原発事故の影響による避難地域も拡大している。一般の市民にも情報が十分行き渡らず、まして聴覚障害者には情報が全くない状態。新たな支援方法などの検討が必要」と述べました。

会議では、事務総括、各担当からの報告を踏まえ、当面の組織的、具体的活動について協議し、下記について確認しました。

本部長 石野富志三郎

副本部長 石川芳郎・小椋英子・小中栄一

事務総括 久松三二

事務副総括 伊藤正・小出真一郎・新中理恵子・中村愼策

会計担当 長谷川芳弘

義援金担当 小椋武夫

義援金副担当 橋本博行

物資支援担当 吉原孝治

ろう者支援担当 宮本一郎

手話通訳担当 浅井貞子

情報・広報担当 河原雅浩

医療(メンタル)担当 稲川和彦

医療(メンタル)副担当 小海秀純・田中清・矢野耕二

【協力団体(順不同)】

特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会

特定非営利活動法人CS障害者放送統一機構

全国聴覚障害教職員協議会

日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会

社会福祉法人全国手話研修センター

社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

全国ろうあヘルパー連絡協議会

聴覚障害者の医療に関心をもつ医療関係者のネットワーク

日本財団

社会福祉法人全国盲ろう者協会

全国ろう重複障害者施設連絡協議会

全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会

財団法人全日本ろうあ連盟(以下「連盟」という)は、3月18日午後、東北北関東沖地震に際し、聴覚障害者の救援体制を整えるため、連盟に加え、一般社団法人全国手話通訳問題研究会、一般社団法人日本手話通訳士協会で構成する「東日本大震災聴覚障害者救援中央本部」第1回会議を都内で開催しました。

会議には、オブザーバーとして、内閣府・文部科学省・厚生労働省からも出席、全体で協力団体12団体を含む計38人が出席しました。

会議冒頭、今回の震災で亡くなられた方に対して1分間の黙とうを行いました。

救援中央本部の石野富志三郎本部長(連盟理事長)は、会議開催にあたって挨拶し「阪神大震災にくらべ、規模も範囲も非常に大きく、福島の第一原発事故の影響による避難地域も拡大している。一般の市民にも情報が十分行き渡らず、まして聴覚障害者には情報が全くない状態。新たな支援方法などの検討が必要」と述べました。

会議では、事務総括、各担当からの報告を踏まえ、当面の組織的、具体的活動について協議し、下記について確認しました。

- 名称は「東日本大震災聴覚障害者救援中央本部」とする。

- 本部長は石野富志三郎連盟理事長が就任。

- 支援対象は、東日本大震災により被害を受けた聴覚障害児・者、手話通訳者・要約筆記者等とし、広く義援金を募る(HPのトップ参照)。

- 当面の支援対象地域は、岩手県、宮城県、福島県とする。茨城県については、関東ろう連盟で支援する。

- まずは、現地に行って調査を行い、具体的な支援方法、現地の支援拠点を決める。

- 現地の被災聴覚障害者に必要な情報収集し、ホームページに掲載する。

- 避難所にCS障害者放送統一機構の受信機を設置し、手話、字幕付き放送「目で聴くテレビ」を避難所にいる聴覚障害者がみることができるようにすることを行政等に要望する。

- 被災者及び支援者のメンタルケアのために、聴覚障害者のメンタルケアの専門者のリストを作成し、彼らの派遣コーディネート計画を作成する。

本部長 石野富志三郎

副本部長 石川芳郎・小椋英子・小中栄一

事務総括 久松三二

事務副総括 伊藤正・小出真一郎・新中理恵子・中村愼策

会計担当 長谷川芳弘

義援金担当 小椋武夫

義援金副担当 橋本博行

物資支援担当 吉原孝治

ろう者支援担当 宮本一郎

手話通訳担当 浅井貞子

情報・広報担当 河原雅浩

医療(メンタル)担当 稲川和彦

医療(メンタル)副担当 小海秀純・田中清・矢野耕二

【協力団体(順不同)】

特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会

特定非営利活動法人CS障害者放送統一機構

全国聴覚障害教職員協議会

日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会

社会福祉法人全国手話研修センター

社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

全国ろうあヘルパー連絡協議会

聴覚障害者の医療に関心をもつ医療関係者のネットワーク

日本財団

社会福祉法人全国盲ろう者協会

全国ろう重複障害者施設連絡協議会

全国高齢聴覚障害者福祉施設協議会

2011年3月19日土曜日

東日本大震災の支援情報ブログスタート(神戸新聞)

神戸新聞が東日本大震災の支援情報を掲載するブログを始めました。これから情報が増えてくると思われます。

(紹介文)

阪神・淡路大震災の経験から、被災地、避難所での生活などで役立つ情報を紹介するコーナーです。皆さんが独自に得られた経験や知恵があれば、コメント欄に書き込んでください。

(紹介文)

阪神・淡路大震災の経験から、被災地、避難所での生活などで役立つ情報を紹介するコーナーです。皆さんが独自に得られた経験や知恵があれば、コメント欄に書き込んでください。

被災者の皆様への弊社からの支援について(リオン株式会社)

(リオン株式会社HPより転載)

この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地が一日も早く復興することをお祈り申し上げます。

弊社といたしましては、被災者の皆様へ、できる限りのご支援をさせていただきたく、下記の通りご案内をさせていただきます。

・補聴器に関する支援内容:

この地震により被災され、弊社製補聴器を遺失、破損された皆様には、ご購入後の期間に関わらず、無償にて代替品の提供または修理をさせていただきます。

なお、補聴器は医療機器であるため、ご提供には調整が必要です。従いまして、お渡しは原則として、ご購入いただきました販売店の店頭での調整後となります。

・補聴器用の空気電池に関する支援内容:

ご使用中の補聴器メーカーに関わらず、お一人様につき6個入り2パックまで、郵送にて無償提供させていただきます。

・支援の対象:

青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にお住まいで、この地震により被災された皆様。

・おことわり:

補聴器のご提供および電池のお届け時期につきましては、交通事情や販売店の被災状況などにより、時間がかかる場合があることを予めご了承下さい。

●お問い合わせ/お申し込み先:

弊社(本社・医療機器事業部営業部): 電話 042-359-7121(直通) FAX 042-359-7441

Eメール shienrion@exnet.rion.co.jp

この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地が一日も早く復興することをお祈り申し上げます。

弊社といたしましては、被災者の皆様へ、できる限りのご支援をさせていただきたく、下記の通りご案内をさせていただきます。

・補聴器に関する支援内容:

この地震により被災され、弊社製補聴器を遺失、破損された皆様には、ご購入後の期間に関わらず、無償にて代替品の提供または修理をさせていただきます。

なお、補聴器は医療機器であるため、ご提供には調整が必要です。従いまして、お渡しは原則として、ご購入いただきました販売店の店頭での調整後となります。

・補聴器用の空気電池に関する支援内容:

ご使用中の補聴器メーカーに関わらず、お一人様につき6個入り2パックまで、郵送にて無償提供させていただきます。

・支援の対象:

青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県にお住まいで、この地震により被災された皆様。

・おことわり:

補聴器のご提供および電池のお届け時期につきましては、交通事情や販売店の被災状況などにより、時間がかかる場合があることを予めご了承下さい。

●お問い合わせ/お申し込み先:

弊社(本社・医療機器事業部営業部): 電話 042-359-7121(直通) FAX 042-359-7441

Eメール shienrion@exnet.rion.co.jp

『モバイル型遠隔情報保障システム』を活用した災害時情報提供活動を実施

(特定非営利活動法人長野サマライズ・センターHPより転載)

長野サマライズセンターでは現在、東日本大震災で被災されました聴覚障がい者の方へ、『モバイル型遠隔情報保障システム』を活用した災害時情報提供活動を実施しています。

■ NHKテレビ

緊急記者会見等でテレビ字幕がない場合を中心にこれは遠隔地からインターネットや携帯電話を活用し、放送内容の紹介を行うものです。

以下のサイトで文字情報を配信しています。

--------------------------------------------------------------------------------

URL http://203.141.200.126

(iPhone等、携帯電話からもご覧いただけます。)

※配信時間は不定期です。

--------------------------------------------------------------------------------

長野サマライズセンターでは現在、東日本大震災で被災されました聴覚障がい者の方へ、『モバイル型遠隔情報保障システム』を活用した災害時情報提供活動を実施しています。

■ NHKテレビ

緊急記者会見等でテレビ字幕がない場合を中心にこれは遠隔地からインターネットや携帯電話を活用し、放送内容の紹介を行うものです。

以下のサイトで文字情報を配信しています。

--------------------------------------------------------------------------------

URL http://203.141.200.126

(iPhone等、携帯電話からもご覧いただけます。)

※配信時間は不定期です。

--------------------------------------------------------------------------------

政府インターネットテレビ【手話版】会見映像

全日本ろうあ連盟のHPにて紹介されています。随時更新されていますのでこちらをクリックしてご確認ください。

政府インターネットテレビで下記会見の手話版及び手話入り動画が掲載されています:

【手話入り動画】平成23年3月18日(金)午後(16:48~)-内閣官房長官記者会見

【手話入り動画】平成23年3月18日(金)午前(10:55~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月17日(木)午後(18:42~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月17日(木)午前(11:31~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月16日(水)午後(17:56~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月16日(水)午前(11:15~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午後(16:25~)-内閣官房長官記者会見

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午前3(11:07~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】菅総理からの国民の皆様へのメッセージ-平成23年3月15日 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午前2(6:45~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午前(5:35~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午後3(21:00~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午後2(16:20~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午後(12:40~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午前2(11:00~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月14日(月)午前(5:15~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月13日(日)午後3(20:00~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】菅総理からの国民の皆様へのメッセージ-平成23年3月13日 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月13日(日)午後2(16:50~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月13日(日)午後(15:27~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

※手話版のない会見は首相官邸ホームページにテキスト版が掲載されています。

政府インターネットテレビで下記会見の手話版及び手話入り動画が掲載されています:

【手話入り動画】平成23年3月18日(金)午後(16:48~)-内閣官房長官記者会見

【手話入り動画】平成23年3月18日(金)午前(10:55~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月17日(木)午後(18:42~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月17日(木)午前(11:31~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月16日(水)午後(17:56~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月16日(水)午前(11:15~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午後(16:25~)-内閣官房長官記者会見

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午前3(11:07~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】菅総理からの国民の皆様へのメッセージ-平成23年3月15日 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午前2(6:45~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月15日(火)午前(5:35~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午後3(21:00~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午後2(16:20~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午後(12:40~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話入り動画】平成23年3月14日(月)午前2(11:00~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月14日(月)午前(5:15~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月13日(日)午後3(20:00~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】菅総理からの国民の皆様へのメッセージ-平成23年3月13日 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月13日(日)午後2(16:50~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

【手話版】平成23年3月13日(日)午後(15:27~)-内閣官房長官記者会見 → テキスト全文

※手話版のない会見は首相官邸ホームページにテキスト版が掲載されています。

3月19日の『目で聴くテレビ』災害放送情報

3月19日(土)も、午後2時~3時と午後6時~6時45分に、

NHK総合テレビの災害放送に手話と字幕を付けて、CS放送とインターネットで配信します。

この災害放送には、視覚障害者の皆さま対象に音声解説が付いています。

インターネット配信は、「目で聴くテレビ」のホームページのトップページ左側にある「緊急災害放送」のボタンをクリックすると、見ることができます。

「目で聴くテレビ」のホームページのURLは次の通りです。

1.パソコンご利用の方:URL http://stream3.astem-co.co.jp/

2.アイフォン・アイパッドをご利用の方:URL http://www.ustream.tv/channel/

また、午後6時45分~7時30分は、

CS放送をご視聴の方は、PIP機能を解除してごらんください。

引き続き、

なお、インターネット配信は、7時30分の放送終了後、

明日もぜひ「目で聴くテレビ」の災害放送をごらんください。

また、今回の「目で聴くテレビ」

USTREAM(ユーストリーム)の

medekikutvページ http://www.ustream.tv/

よりお入りいただき、「過去のライブ」の部分をクリックしてください。

オンデマンド配信「過去のライブ」のURLは、http://

なお、このオンデマンド配信は、アイフォン・

NHK総合テレビの災害放送に手話と字幕を付けて、CS放送とインターネットで配信します。

この災害放送には、視覚障害者の皆さま対象に音声解説が付いています。

インターネット配信は、「目で聴くテレビ」のホームページのトップページ左側にある「緊急災害放送」のボタンをクリックすると、見ることができます。

「目で聴くテレビ」のホームページのURLは次の通りです。

1.パソコンご利用の方:URL http://stream3.astem-co.co.jp/

2.アイフォン・アイパッドをご利用の方:URL http://www.ustream.tv/channel/

また、午後6時45分~7時30分は、

CS放送をご視聴の方は、PIP機能を解除してごらんください。

引き続き、

なお、インターネット配信は、7時30分の放送終了後、

明日もぜひ「目で聴くテレビ」の災害放送をごらんください。

また、今回の「目で聴くテレビ」

USTREAM(ユーストリーム)の

medekikutvページ http://www.ustream.tv/

よりお入りいただき、「過去のライブ」の部分をクリックしてください。

オンデマンド配信「過去のライブ」のURLは、http://

なお、このオンデマンド配信は、アイフォン・

2011年3月18日金曜日

ひょうご防災ネットに登録を

聴覚障害者災害等緊急時情報発信システムは、災害が起こった時に、携帯電話等のメールに、必要な情報を発信するシステムです。情報を受け取るには、あらかじめ登録が必要です。登録はインターネット上で随時受け付け中です。

(兵庫県の方が対象です)

ひょうご防災ネット

(兵庫県の方が対象です)

ひょうご防災ネット

地震に便乗した義援金等の詐欺にご注意!(警察庁)

十分注意してください。不安な場合は家族や最寄りのろうあ協会、または兵庫県聴覚障害者協会までご連絡ください。

(警察庁HPより転載)

兵庫県警察の連絡先…県警なんでも相談FAX (078)341-2110

東北地方太平洋沖地震に便乗して、実在する団体の名をかたり、被災者支援の募金等と称して特定の口座に振り込ませようとするなどの詐欺容疑事案の相談が寄せられています。

募金を求める電話等があった場合には、直ちに振り込んだりすることなく、相手方をよく確認し、詐欺の被害に遭わないように注意するとともに、不審な電話等があった場合には警察へ通報、相談してください。

事例

●実在する団体の名称をかたって、「災害支援基金への寄付をお願いします。」等という文面のファックスを送信し、当該団体が設けた募金振込口座とは異なる個人名の口座に振り込ませようとしたもの

●公的機関と紛らわしい名称をかたって電話をかけ、「避難地確保のため寄付してください。」等と言って振り込ませようとしたもの

●市役所職員を名乗って電話をかけ、「震災の義援金を送る活動をしている。支払い方法は振込です。」等と言って振り込ませようとしたもの

●市役所職員を装って家庭を訪問し、募金を求めたもの等

注意のポイント

○公的機関・団体が、一般家庭等に対して、個別に電話・ファックス・訪問等によって義援金等の振込を求めることは通常あり得ないので、相手方が告げた機関・団体等に対し、電話帳等で調べた電話番号に電話することによって確認してください。

○実在する団体等を名乗って個別の働き掛けがあった場合には、当該団体がテレビ・ラジオ・ 新聞等で公表している口座番号・名義と同一であるか確認するなど、本当にその団体による募金なのか、また信用できる団体なのかを十分に確認してください。

○すぐに振り込んだりせず、少しでも不審に思ったら警察(♯9110又は最寄りの警察署等)に通報、相談してください。

(警察庁HPより転載)

兵庫県警察の連絡先…県警なんでも相談FAX (078)341-2110

東北地方太平洋沖地震に便乗して、実在する団体の名をかたり、被災者支援の募金等と称して特定の口座に振り込ませようとするなどの詐欺容疑事案の相談が寄せられています。

募金を求める電話等があった場合には、直ちに振り込んだりすることなく、相手方をよく確認し、詐欺の被害に遭わないように注意するとともに、不審な電話等があった場合には警察へ通報、相談してください。

事例

●実在する団体の名称をかたって、「災害支援基金への寄付をお願いします。」等という文面のファックスを送信し、当該団体が設けた募金振込口座とは異なる個人名の口座に振り込ませようとしたもの

●公的機関と紛らわしい名称をかたって電話をかけ、「避難地確保のため寄付してください。」等と言って振り込ませようとしたもの

●市役所職員を名乗って電話をかけ、「震災の義援金を送る活動をしている。支払い方法は振込です。」等と言って振り込ませようとしたもの

●市役所職員を装って家庭を訪問し、募金を求めたもの等

注意のポイント

○公的機関・団体が、一般家庭等に対して、個別に電話・ファックス・訪問等によって義援金等の振込を求めることは通常あり得ないので、相手方が告げた機関・団体等に対し、電話帳等で調べた電話番号に電話することによって確認してください。

○実在する団体等を名乗って個別の働き掛けがあった場合には、当該団体がテレビ・ラジオ・ 新聞等で公表している口座番号・名義と同一であるか確認するなど、本当にその団体による募金なのか、また信用できる団体なのかを十分に確認してください。

○すぐに振り込んだりせず、少しでも不審に思ったら警察(♯9110又は最寄りの警察署等)に通報、相談してください。

被災地での健康を守るために(内閣府)

(厚生労働省のHPより転記)

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震は、未曾有の大災害であり、多くの尊い命が失われたり、様々な健康被害が発生しています。震災直後の救命救急医療の提供が重要である一方で、今後、被災地での避難所等における生活が長期に及ぶ可能性もあり、その際にも様々な健康への影響が懸念され、健康を守るための対策が重要です。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震は、未曾有の大災害であり、多くの尊い命が失われたり、様々な健康被害が発生しています。震災直後の救命救急医療の提供が重要である一方で、今後、被災地での避難所等における生活が長期に及ぶ可能性もあり、その際にも様々な健康への影響が懸念され、健康を守るための対策が重要です。

避難生活の際に、病気にかからないよう、また、できるだけ健康に過ごしていただくため、大切なことを以下にまとめました。被災者を支援する方々にも、これらのことを知っていただき、ご配慮いただくようお願いいたします。

1.生活・身の回りのことについて

(1)寒さへの対策

・できるだけ、暖房を確保するほか、毛布を確保したり、重ね着するなどして、 暖かく過ごせるようにしましょう。寒い中、外にでる場合は短時間にするなどします。また、乳児や高齢者は特に寒さに弱いので、周囲の配慮が必要です。

(2)水分について

水分の確保

・様々なストレスや、トイレが整備されないことが原因で、水分をとる量が減りがちです。また、寒冷と乾燥は脱水状態になりやすくします。特に高齢者は脱水に気付きにくく、こうした影響を受けやすく、尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分をとるようにしましょう

飲料水の衛生

・ 飲用にはペットボトル入りミネラルウォーター又は煮沸水を使用し、生水の使用は避けましょう。

・ 給水車による汲み置きの水は、できるだけ当日給水のものを使用しましょう。

・ 井戸水をやむを得ず使用する時は、煮沸等殺菌することに気をつけましょう。

(3)食事について

栄養をとる

・できるだけ、いろいろな食物を食べるようにしましょう。寒いときにはより多くのカロリーが必要です。

食品の衛生

・食事の前には、流水が使えるときは、手洗いを励行しましょう。

・食料は、冷暗所での保管を心がける等、適切な温度管理を行いましょう。

・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。

・調理器具等は使用後にできるだけ洗浄しましょう。

・下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を取り扱う作業をしないようにしましょう。

(4)トイレの衛生

・利用者の数に応じた手洗い場とトイレを設置しましょう。やむを得ない場合には、野外にトイレゾーンを設けることも可能ですが、排せつ物による環境汚染が発生しないよう工夫してください。可能な限り男性用、女性用を分けるなど利用しやすいようにしましょう。

・使用後は、流水が利用できるときは手指を流水・石けんで洗い、消毒を励行し ましょう。

・トイレは、定期的に清掃、消毒を行いましょう。

※消毒の方法についてのより詳しい情報は別添1へ

(5)生活環境

室内の環境

・定期的に清掃を行うことに心がけましょう。

・病気の方、ご高齢の方に配慮しつつ、寒冷に十分に配慮して換気をしましょう。また、分煙にしましょう。

・避難生活が長期に及ぶと、布団にダニが繁殖し広がりやすいので、定期的な清掃のほか、できれば、布団・毛布等の日干しを行うことが望ましいです。

屋外の環境

・避難所のゴミは定期的に収集して、避難所外の閉鎖された場所において管理してください。

その他

・こころのケアのためにも、できるだけプライバシーを確保できる空間や仕切りなどを確保しましょう。

2.病気の予防

(1)感染症の流行を防ぐ

避難所での集団生活では、下痢等の消化器系感染症や、風邪やインフルエンザ等の呼吸器系感染症が流行しやすくなります。

避難所の生活者や支援者は、こまめに手洗いを励行するよう心がけてください。可能であれば、擦り込み式エタノール剤やウェットティッシュを世帯単位で配布するのが望ましいです。

発熱・せきなどの症状がある方は、避難所内に風邪・インフルエンザを流行させないために、軽い症状であっても、マスクを着用しましょう。

下痢の症状がある方は、脱水にならないよう水分補給を心がけましょう。また、周囲に感染を広げないように、手洗いを励行してください。

これらの症状がある方は、できるだけ速やかに医師の診察を受けてください。可能であれば、入院を含む避難所外での療養を検討しましょう。

また、けがをした場合には、そこから破傷風に感染するおそれがあります。土などで汚れた傷を放置せず、医療機関で手当を受けるようにしてください。

(2)一酸化炭素中毒の予防

一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内や車庫などの換気の良くない場所や、窓など空気取り入れ口の近くで、燃料を燃やす装置(発電機、木炭使用のキャンプストーブなど)を使用しないようにしましょう。一酸化炭素は無臭無色であり、低い濃度で死亡する危険があります。

暖房を使用する場合には、換気に心がけましょう。

(3)粉じんから身を守る

家屋などが倒壊すると、コンクリートや断熱と耐火被覆に用いられた壁材などが大気中へ舞ったり、土砂などが乾燥して細かい粒子となります。これら粉じん等を吸い込むと気道へダメージを与えます。有害な粉じんはとても細かいので、身を守るためには防じんマスクのような特殊なマスクが必要です。解体作業等は、装備を調えた上で行ってください。

(4)エコノミークラス症候群にならないために

食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が足から肺や脳、心臓にとび、血管を詰まらせ肺塞栓や脳卒中、心臓発作などを誘発する恐れがあります。この症状をエコノミークラス症候群と呼んでいます。

こうした危険を予防するために、狭い車内などで寝起きを余儀なくされている方は、定期的に体を動かし、十分に水分をとるように心がけましょう。アルコール、コーヒ

ーなどは利尿作用があり、飲んだ以上に水分となって体外に出てしまうので避けましょう。できるだけゆったりとした服を着ましょう。また、禁煙は予防において大変重要です。

胸の痛みや、片側の足の痛み・赤くなる・むくみがある方は早めに救護所や医療機関の医師に相談してください。

※ エコノミークラス症候群についてのより詳しい情報は別添2へ。

3.こころのケア

今回の地震のように大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても誰でも、不安や心配などの反応が表れます。まずは休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう。

これらの不安、心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。

不安や心配を和らげる呼吸法として、「6秒で大きく吐き、6秒で軽く吸う、朝、夕5分ずつ」行う方法もあります。実践してみましょう。

しかし、

1)心配で、イライラする、怒りっぽくなる

2)眠れない

3)動悸(どうき)、息切れで、苦しいと感じる

などのときは無理をせずに、まずは身近な人や、専門の相談員に相談してみましょう。

また普段からお互いに声を掛け合うなど、コミュニケーションを取るなどして心のケアをすることが大切です。

4.慢性疾患の方々へ

慢性疾患の中には、治療の継続が特に欠かせない病気があります。

人工透析を必要とする慢性腎不全、インスリンを必要とする糖尿病等の方は、治療の継続が必須ですので、今すぐ医療機関を受診できるよう相談してください。

※ 透析を受けられる医療機関等の情報は、各都道府県や日本透析医会の災害情報ネットワークで提供されています。この情報は適宜更新されます。

※ 主治医等との連絡が困難な場合の、インスリン入手のための相談連絡先は、(社)日本糖尿病学会のホームページで提供されています。

高血圧、喘息、てんかん、統合失調症等の慢性疾患の方も、治療を中断すると、病

気が悪化する恐れがあるので、医師・保健師・看護師等に相談してください。

なお、被災者が健康保険証を持っていない場合も、医療機関の受診は可能です。

5.妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児の健康のために

妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児は、清潔、保温、栄養をはじめとする健康面への配慮や主治医の確保について、保健師などに相談し情報を得ておくことが必要です。

また、災害により受けたストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響をもたらす可能性があります。そのため、特に産前産後のお母さんの心の変化や子どものこれまでと異なる反応や行動に気を配ることが必要です。また、授乳時などに短時間であってもプライベートな空間を確保し、話しかけやスキンシップを図ることが大切です。このための空間を確保するため、周囲も配慮しましょう。なお、哺乳瓶を使用する場合、煮沸消毒や薬液消毒ができない時は、水でよく洗って使いましょう。

自ら心身の健康状態をチェックし、次のような症状や不安な事があれば、医師・助産師・保健師等に相談してください。場合によっては精神的(メンタル)ケアが必要なこともあります。

注意した方がよい症状

妊婦さん

・お腹の張り・腹痛、膣からの出血、胎動(お腹の赤ちゃんの動き)の減少、浮腫(むくみ)、頭痛、目がチカチカするなどの変化を感じた場合

・胎児の健康状態、妊婦健診や出産場所の確保に関する不安などがある場合

産後間もないお母さん

・発熱、悪露(出血)の急な増加、傷(帝王切開、会陰切開)の痛み、乳房の腫れ・痛み、母乳分泌量の減少などがある場合

・気が滅入る、いらいらする、疲れやすい、不安や悲しさに襲われる、不眠、食欲がないなどの症状がある場合

乳児

・発熱、下痢、食欲低下、ほ乳力の低下などがある場合

・夜泣き、寝付きが悪い、音に敏感になる、表情が乏しくなるなどいつもの様子と異なるなどのことが続く場合

幼児

・赤ちゃん返り、食欲低下、落ち着きのなさ、無気力、爪かみ、夜尿、自傷行為、泣くなどのいつもの様子と異なることが続く場合

※より詳しい情報は、妊産婦・乳幼児を守る災害対策マニュアル(東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課)や、命を守る知識と技術の情報館(兵庫県立大学)で提供されています。

避難所等のトイレの消毒方法、手洗いなどについて

トイレの消毒方法について

1 薬剤

3%クレゾール石鹸液(または3%逆性石鹸液)

※作り方:原液を約30倍に希釈します。

希釈の目安:消毒薬のふた(薬3ミリリットル)1杯を

コップ5杯(1リットル)の水に薄めます。

2 方法

噴霧器で噴霧します。噴霧器がない場合、コップなどで散布します。

1トイレにつき180ミリリットル(コップ1杯)程度使用します。

3 頻度

1日1回を目安として消毒してください。トイレの使用程度により適宜追加してくだ

さい。

4 注意事項

原液や高濃度の希釈液が皮膚につくと、炎症などの症状を起こすことがあるので、直

接、皮膚につかないように注意してください。取り扱う際には、薬品の注意事項に従っ

てください。

トイレを使用した後の手洗いについて

1 流水が使用できる場合は、流水と石鹸で手を洗ってください。

2 速乾性アルコール手指消毒薬があれば、使用してください。

(目に見える汚れがある場合、1を優先してください。)

深部静脈血栓症/肺塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)の予防Q & A

(一般の方々のために)

Q1. 深部静脈血栓症/肺塞栓症とはどんな病気ですか?

長時間足を動かさずに同じ姿勢でいると、足の深部にある静脈に血のかたまり(深部静脈血栓)ができて、この血のかたまりの一部が血流にのって肺に流れて肺の血管を閉塞してしまう(肺塞栓)危険があります。これを深部静脈血栓症/肺塞栓症といいます。

Q2. どのような症状が起こるのですか?

初期症状は大腿から下の脚に発赤、腫脹、痛み等の症状が出現します。このような症状が発生したら急いで医療機関を受診する必要があります。

足にできた血栓が肺に詰まると、胸痛、呼吸困難、失神等の症状が出現し、大変危険な状態になります。

Q3. 予防する方法はありますか?

長時間同じ(特に車中等での窮屈な)姿勢でいないようにしましょう。

足の運動をしましょう。

(例)

・足や足の指をこまめに動かす。

・1時間に1度は、かかとの上下運動(20―30回程度)をする。

・歩く(3-5分程度)。

適度な水分を取りましょう。

時々深呼吸をしましょう。

Q4. 深部静脈血栓症/肺塞栓症が起こりやすい人はいますか?

高齢者、下肢静脈瘤、下肢の手術、骨折等のけが、悪性腫瘍(がん)、過去に深部静脈血栓症、心筋梗塞、脳梗塞等を起こした事がある、肥満、経口避妊薬(ピル)を使用、妊娠中または出産直後、生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症等)がある等の方は特に注意が必要です。

厚生労働省厚生労働科学研究事業「難治性疾患克服研究」血液凝固異常症研究班による

1.生活・身の回りのことについて

(1)寒さへの対策

・できるだけ、暖房を確保するほか、毛布を確保したり、重ね着するなどして、 暖かく過ごせるようにしましょう。寒い中、外にでる場合は短時間にするなどします。また、乳児や高齢者は特に寒さに弱いので、周囲の配慮が必要です。

(2)水分について

水分の確保

・様々なストレスや、トイレが整備されないことが原因で、水分をとる量が減りがちです。また、寒冷と乾燥は脱水状態になりやすくします。特に高齢者は脱水に気付きにくく、こうした影響を受けやすく、尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分をとるようにしましょう

飲料水の衛生

・ 飲用にはペットボトル入りミネラルウォーター又は煮沸水を使用し、生水の使用は避けましょう。

・ 給水車による汲み置きの水は、できるだけ当日給水のものを使用しましょう。

・ 井戸水をやむを得ず使用する時は、煮沸等殺菌することに気をつけましょう。

(3)食事について

栄養をとる

・できるだけ、いろいろな食物を食べるようにしましょう。寒いときにはより多くのカロリーが必要です。

食品の衛生

・食事の前には、流水が使えるときは、手洗いを励行しましょう。

・食料は、冷暗所での保管を心がける等、適切な温度管理を行いましょう。

・加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱しましょう。

・調理器具等は使用後にできるだけ洗浄しましょう。

・下痢や嘔吐等の症状がある方は、食品を取り扱う作業をしないようにしましょう。

(4)トイレの衛生

・利用者の数に応じた手洗い場とトイレを設置しましょう。やむを得ない場合には、野外にトイレゾーンを設けることも可能ですが、排せつ物による環境汚染が発生しないよう工夫してください。可能な限り男性用、女性用を分けるなど利用しやすいようにしましょう。

・使用後は、流水が利用できるときは手指を流水・石けんで洗い、消毒を励行し ましょう。

・トイレは、定期的に清掃、消毒を行いましょう。

※消毒の方法についてのより詳しい情報は別添1へ

(5)生活環境

室内の環境

・定期的に清掃を行うことに心がけましょう。

・病気の方、ご高齢の方に配慮しつつ、寒冷に十分に配慮して換気をしましょう。また、分煙にしましょう。

・避難生活が長期に及ぶと、布団にダニが繁殖し広がりやすいので、定期的な清掃のほか、できれば、布団・毛布等の日干しを行うことが望ましいです。

屋外の環境

・避難所のゴミは定期的に収集して、避難所外の閉鎖された場所において管理してください。

その他

・こころのケアのためにも、できるだけプライバシーを確保できる空間や仕切りなどを確保しましょう。

2.病気の予防

(1)感染症の流行を防ぐ

避難所での集団生活では、下痢等の消化器系感染症や、風邪やインフルエンザ等の呼吸器系感染症が流行しやすくなります。

避難所の生活者や支援者は、こまめに手洗いを励行するよう心がけてください。可能であれば、擦り込み式エタノール剤やウェットティッシュを世帯単位で配布するのが望ましいです。

発熱・せきなどの症状がある方は、避難所内に風邪・インフルエンザを流行させないために、軽い症状であっても、マスクを着用しましょう。

下痢の症状がある方は、脱水にならないよう水分補給を心がけましょう。また、周囲に感染を広げないように、手洗いを励行してください。

これらの症状がある方は、できるだけ速やかに医師の診察を受けてください。可能であれば、入院を含む避難所外での療養を検討しましょう。

また、けがをした場合には、そこから破傷風に感染するおそれがあります。土などで汚れた傷を放置せず、医療機関で手当を受けるようにしてください。

(2)一酸化炭素中毒の予防

一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内や車庫などの換気の良くない場所や、窓など空気取り入れ口の近くで、燃料を燃やす装置(発電機、木炭使用のキャンプストーブなど)を使用しないようにしましょう。一酸化炭素は無臭無色であり、低い濃度で死亡する危険があります。

暖房を使用する場合には、換気に心がけましょう。

(3)粉じんから身を守る

家屋などが倒壊すると、コンクリートや断熱と耐火被覆に用いられた壁材などが大気中へ舞ったり、土砂などが乾燥して細かい粒子となります。これら粉じん等を吸い込むと気道へダメージを与えます。有害な粉じんはとても細かいので、身を守るためには防じんマスクのような特殊なマスクが必要です。解体作業等は、装備を調えた上で行ってください。

(4)エコノミークラス症候群にならないために

食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が足から肺や脳、心臓にとび、血管を詰まらせ肺塞栓や脳卒中、心臓発作などを誘発する恐れがあります。この症状をエコノミークラス症候群と呼んでいます。

こうした危険を予防するために、狭い車内などで寝起きを余儀なくされている方は、定期的に体を動かし、十分に水分をとるように心がけましょう。アルコール、コーヒ

ーなどは利尿作用があり、飲んだ以上に水分となって体外に出てしまうので避けましょう。できるだけゆったりとした服を着ましょう。また、禁煙は予防において大変重要です。

胸の痛みや、片側の足の痛み・赤くなる・むくみがある方は早めに救護所や医療機関の医師に相談してください。

※ エコノミークラス症候群についてのより詳しい情報は別添2へ。

3.こころのケア

今回の地震のように大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても誰でも、不安や心配などの反応が表れます。まずは休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう。

これらの不安、心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。

不安や心配を和らげる呼吸法として、「6秒で大きく吐き、6秒で軽く吸う、朝、夕5分ずつ」行う方法もあります。実践してみましょう。

しかし、

1)心配で、イライラする、怒りっぽくなる

2)眠れない

3)動悸(どうき)、息切れで、苦しいと感じる

などのときは無理をせずに、まずは身近な人や、専門の相談員に相談してみましょう。

また普段からお互いに声を掛け合うなど、コミュニケーションを取るなどして心のケアをすることが大切です。

4.慢性疾患の方々へ

慢性疾患の中には、治療の継続が特に欠かせない病気があります。

人工透析を必要とする慢性腎不全、インスリンを必要とする糖尿病等の方は、治療の継続が必須ですので、今すぐ医療機関を受診できるよう相談してください。

※ 透析を受けられる医療機関等の情報は、各都道府県や日本透析医会の災害情報ネットワークで提供されています。この情報は適宜更新されます。

※ 主治医等との連絡が困難な場合の、インスリン入手のための相談連絡先は、(社)日本糖尿病学会のホームページで提供されています。

高血圧、喘息、てんかん、統合失調症等の慢性疾患の方も、治療を中断すると、病

気が悪化する恐れがあるので、医師・保健師・看護師等に相談してください。

なお、被災者が健康保険証を持っていない場合も、医療機関の受診は可能です。

5.妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児の健康のために

妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児は、清潔、保温、栄養をはじめとする健康面への配慮や主治医の確保について、保健師などに相談し情報を得ておくことが必要です。

また、災害により受けたストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響をもたらす可能性があります。そのため、特に産前産後のお母さんの心の変化や子どものこれまでと異なる反応や行動に気を配ることが必要です。また、授乳時などに短時間であってもプライベートな空間を確保し、話しかけやスキンシップを図ることが大切です。このための空間を確保するため、周囲も配慮しましょう。なお、哺乳瓶を使用する場合、煮沸消毒や薬液消毒ができない時は、水でよく洗って使いましょう。

自ら心身の健康状態をチェックし、次のような症状や不安な事があれば、医師・助産師・保健師等に相談してください。場合によっては精神的(メンタル)ケアが必要なこともあります。

注意した方がよい症状

妊婦さん

・お腹の張り・腹痛、膣からの出血、胎動(お腹の赤ちゃんの動き)の減少、浮腫(むくみ)、頭痛、目がチカチカするなどの変化を感じた場合

・胎児の健康状態、妊婦健診や出産場所の確保に関する不安などがある場合

産後間もないお母さん

・発熱、悪露(出血)の急な増加、傷(帝王切開、会陰切開)の痛み、乳房の腫れ・痛み、母乳分泌量の減少などがある場合

・気が滅入る、いらいらする、疲れやすい、不安や悲しさに襲われる、不眠、食欲がないなどの症状がある場合

乳児

・発熱、下痢、食欲低下、ほ乳力の低下などがある場合

・夜泣き、寝付きが悪い、音に敏感になる、表情が乏しくなるなどいつもの様子と異なるなどのことが続く場合

幼児

・赤ちゃん返り、食欲低下、落ち着きのなさ、無気力、爪かみ、夜尿、自傷行為、泣くなどのいつもの様子と異なることが続く場合

※より詳しい情報は、妊産婦・乳幼児を守る災害対策マニュアル(東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課)や、命を守る知識と技術の情報館(兵庫県立大学)で提供されています。

避難所等のトイレの消毒方法、手洗いなどについて

トイレの消毒方法について

1 薬剤

3%クレゾール石鹸液(または3%逆性石鹸液)

※作り方:原液を約30倍に希釈します。

希釈の目安:消毒薬のふた(薬3ミリリットル)1杯を

コップ5杯(1リットル)の水に薄めます。

2 方法

噴霧器で噴霧します。噴霧器がない場合、コップなどで散布します。

1トイレにつき180ミリリットル(コップ1杯)程度使用します。

3 頻度

1日1回を目安として消毒してください。トイレの使用程度により適宜追加してくだ

さい。

4 注意事項

原液や高濃度の希釈液が皮膚につくと、炎症などの症状を起こすことがあるので、直

接、皮膚につかないように注意してください。取り扱う際には、薬品の注意事項に従っ

てください。

トイレを使用した後の手洗いについて

1 流水が使用できる場合は、流水と石鹸で手を洗ってください。

2 速乾性アルコール手指消毒薬があれば、使用してください。

(目に見える汚れがある場合、1を優先してください。)

深部静脈血栓症/肺塞栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)の予防Q & A

(一般の方々のために)

Q1. 深部静脈血栓症/肺塞栓症とはどんな病気ですか?

長時間足を動かさずに同じ姿勢でいると、足の深部にある静脈に血のかたまり(深部静脈血栓)ができて、この血のかたまりの一部が血流にのって肺に流れて肺の血管を閉塞してしまう(肺塞栓)危険があります。これを深部静脈血栓症/肺塞栓症といいます。

Q2. どのような症状が起こるのですか?

初期症状は大腿から下の脚に発赤、腫脹、痛み等の症状が出現します。このような症状が発生したら急いで医療機関を受診する必要があります。

足にできた血栓が肺に詰まると、胸痛、呼吸困難、失神等の症状が出現し、大変危険な状態になります。

Q3. 予防する方法はありますか?

長時間同じ(特に車中等での窮屈な)姿勢でいないようにしましょう。

足の運動をしましょう。

(例)

・足や足の指をこまめに動かす。

・1時間に1度は、かかとの上下運動(20―30回程度)をする。

・歩く(3-5分程度)。

適度な水分を取りましょう。

時々深呼吸をしましょう。

Q4. 深部静脈血栓症/肺塞栓症が起こりやすい人はいますか?

高齢者、下肢静脈瘤、下肢の手術、骨折等のけが、悪性腫瘍(がん)、過去に深部静脈血栓症、心筋梗塞、脳梗塞等を起こした事がある、肥満、経口避妊薬(ピル)を使用、妊娠中または出産直後、生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症等)がある等の方は特に注意が必要です。

厚生労働省厚生労働科学研究事業「難治性疾患克服研究」血液凝固異常症研究班による

蓮舫消費者担当大臣からの生活関連物資の購買に関するお願い

主に関東地方に向けた情報ですが、不要な買いだめは止めるようにしましょう。

(以下は首相官邸HPからの転載)

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において被災をされた皆さんに心からお見舞いを申し上げます。また、救援、救出に全力を挙げていただいている自衛隊、警察、消防、海上保安庁、そして各自治体、関係各位の本当に身を惜しまない努力に心から感謝を申し上げます。

今回の地震の被害に関連し、食料品など生活関連物資の供給についての問題が生じています。

生活関連物資に関しては、まず被災地への供給を最優先に考えなければなりません。一刻も早く被災地の皆様に食料品などが十分に届くよう、官民挙げて最大限の努力をしているところです。

併せて、主として首都圏において、スーパー、コンビニ、商店などの店舗において品薄状態になっているという問題が発生しています。

首都圏等の消費者の皆様へのお願いです。

現在、首都圏等への食料品など生活関連物資の供給量は決して減少しておりません。停電などの影響の大きい一部商品を除き、製造メーカー、流通業者などの皆様のご努力により、むしろ通常時と同等あるいはそれ以上の供給が確保されています。また、今後の供給量も減少は見込まれていません。

しかしながら、災害への不安から過剰に反応し、買い急ぎ、買いだめを行う消費者が増えています。このため品薄となった店舗を見て、品切れに対する不安から更に過剰な購買を行うという悪循環になっています。

例えば、あるスーパーでは、通常時の2倍程度の品物を供給しているものの、消費者が商品によっては普段の10倍から30倍ほどもの量を買おうとしているため、その需要に追いつかず、品薄、品切れ状態になっていると聞いています。(詳細は別添)現在のガソリン供給状況では、この過剰な需要を満たすための配送トラック等が確保できない、とのことです。

首都圏等の消費者の皆様おひとりおひとりに冷静な購買行動をお願いいたします。生活関連品の供給が枯渇するということは決してありません。

仮に不要不急の購入、買い急ぎ、買いだめなどが続けば、今最も物資を必要としている被災地に向けての生活関連物資の供給に支障が生じる可能性もあります。

消費者の皆様の冷静な行動を、心からお願いいたします。

(以下は首相官邸HPからの転載)

3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において被災をされた皆さんに心からお見舞いを申し上げます。また、救援、救出に全力を挙げていただいている自衛隊、警察、消防、海上保安庁、そして各自治体、関係各位の本当に身を惜しまない努力に心から感謝を申し上げます。

今回の地震の被害に関連し、食料品など生活関連物資の供給についての問題が生じています。

生活関連物資に関しては、まず被災地への供給を最優先に考えなければなりません。一刻も早く被災地の皆様に食料品などが十分に届くよう、官民挙げて最大限の努力をしているところです。

併せて、主として首都圏において、スーパー、コンビニ、商店などの店舗において品薄状態になっているという問題が発生しています。

首都圏等の消費者の皆様へのお願いです。

現在、首都圏等への食料品など生活関連物資の供給量は決して減少しておりません。停電などの影響の大きい一部商品を除き、製造メーカー、流通業者などの皆様のご努力により、むしろ通常時と同等あるいはそれ以上の供給が確保されています。また、今後の供給量も減少は見込まれていません。

しかしながら、災害への不安から過剰に反応し、買い急ぎ、買いだめを行う消費者が増えています。このため品薄となった店舗を見て、品切れに対する不安から更に過剰な購買を行うという悪循環になっています。

例えば、あるスーパーでは、通常時の2倍程度の品物を供給しているものの、消費者が商品によっては普段の10倍から30倍ほどもの量を買おうとしているため、その需要に追いつかず、品薄、品切れ状態になっていると聞いています。(詳細は別添)現在のガソリン供給状況では、この過剰な需要を満たすための配送トラック等が確保できない、とのことです。

首都圏等の消費者の皆様おひとりおひとりに冷静な購買行動をお願いいたします。生活関連品の供給が枯渇するということは決してありません。

仮に不要不急の購入、買い急ぎ、買いだめなどが続けば、今最も物資を必要としている被災地に向けての生活関連物資の供給に支障が生じる可能性もあります。

消費者の皆様の冷静な行動を、心からお願いいたします。

東北関東大震災を体験してのろう者の思い(避難所からのレポート)

ブログ「Deaf and Research の日記」を運営しているろう者の方が体験レポートを書いたとの情報をいただきました。

Deaf and Research の日記

東北関東大震災を体験してのろう者の思い(避難所からのレポート)

http://ameblo.jp/deaf-psychotherapis/entry-10833891072.html

3月11日(金)に東北関東大震災が起き、仙台にいたことから、震災に巻き込まれ、さまざまなことがありました。私がろう者 ということもあり、避難所にいながらできるだけ詳細に体験をノートパソコンや手帳に記録しておきました。 ろう、難聴者、聴覚障害者のさまざまな問題、情報リテラシーなど、多くの方々に理解してもらえば幸いです。

(全文はリンク先のブログでご覧ください)

Deaf and Research の日記

東北関東大震災を体験してのろう者の思い(避難所からのレポート)

http://ameblo.jp/deaf-psychotherapis/entry-10833891072.html

3月11日(金)に東北関東大震災が起き、仙台にいたことから、震災に巻き込まれ、さまざまなことがありました。私がろう者 ということもあり、避難所にいながらできるだけ詳細に体験をノートパソコンや手帳に記録しておきました。 ろう、難聴者、聴覚障害者のさまざまな問題、情報リテラシーなど、多くの方々に理解してもらえば幸いです。

(全文はリンク先のブログでご覧ください)

被災児童・生徒の受け入れ開始 兵庫の各教育委

(神戸新聞HPより転載)

東日本大震災を受け、兵庫県内の各教育委員会が被災した児童、生徒の受け入れを始めた。東北から関東まで広がる被害と福島第1原発事故の影響などで、被災地から離れた府県への避難は増加するとみられ、県教委や各学校には転入手続きなどの問い合わせが相次いでいる。

文部科学省は都道府県教委などに対し、被災した児童、生徒の就学機会を確保するよう通知。弾力的で速やかな受け入れ態勢を整えるほか、教科書の提供や、心のケアを含めた健康相談の充実なども求めている。

被災者の公営住宅入居が始まった神戸市では17日までに、福島県などから避難してきた児童3人が、東灘、北、垂水区の小学校に転入手続きを済ませた。住民登録がなくても「仮入学」として転入を認める。

ほかにも、市内に住む被災者の親類などから、小中学校への問い合わせが複数あり、同市教委は「今後さらに転入が増える」と見込む。

西宮市教委にも「一時避難してきたが、4月以降、小学校に入れるだろうか」などの相談があった。県教委高校教育課にも問い合わせがあり「個別に相談に応じ、随時受け入れる」としている。

阪神・淡路大震災ではピーク時、約2万6300人が県外に転校・転園した。今回は被害の深刻さと広がりから、避難生活の長期化も想定される。

転入希望に備え、手続きの簡素化を検討している芦屋市教委は「震災を経験し、心のケアに精通した教諭や、スクールカウンセラーもいる。今こそ恩返しをしたい」と話す。

東日本大震災を受け、兵庫県内の各教育委員会が被災した児童、生徒の受け入れを始めた。東北から関東まで広がる被害と福島第1原発事故の影響などで、被災地から離れた府県への避難は増加するとみられ、県教委や各学校には転入手続きなどの問い合わせが相次いでいる。

文部科学省は都道府県教委などに対し、被災した児童、生徒の就学機会を確保するよう通知。弾力的で速やかな受け入れ態勢を整えるほか、教科書の提供や、心のケアを含めた健康相談の充実なども求めている。

被災者の公営住宅入居が始まった神戸市では17日までに、福島県などから避難してきた児童3人が、東灘、北、垂水区の小学校に転入手続きを済ませた。住民登録がなくても「仮入学」として転入を認める。

ほかにも、市内に住む被災者の親類などから、小中学校への問い合わせが複数あり、同市教委は「今後さらに転入が増える」と見込む。

西宮市教委にも「一時避難してきたが、4月以降、小学校に入れるだろうか」などの相談があった。県教委高校教育課にも問い合わせがあり「個別に相談に応じ、随時受け入れる」としている。

阪神・淡路大震災ではピーク時、約2万6300人が県外に転校・転園した。今回は被害の深刻さと広がりから、避難生活の長期化も想定される。

転入希望に備え、手続きの簡素化を検討している芦屋市教委は「震災を経験し、心のケアに精通した教諭や、スクールカウンセラーもいる。今こそ恩返しをしたい」と話す。

放射線被ばくに関する相談等対応(FAX可)について(兵庫県)

(兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課HPより転載)

○ 聴覚障害をお持ちの方については、FAXで相談を受け付けています。

放射線被ばく相談用FAX用紙に記載のうえ、FAXでお問い合わせください。なお、回答については、翌日以降になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

FAX 078-362-9474

受付時間 9:00~17:30

受付期間 平成23年3月16日~3月31日(平日のみ)

放射線被ばく相談窓口への相談FAX用紙(聴覚障害者用)(PDF:8KB)

東北地方太平洋沖地震に伴う、原子力施設の事故に係る放射線被ばくの相談窓口を設置し、県内で、当該地域において被ばくのおそれのある方の健康不安の解消を図ります。

○ 兵庫県内においては、被ばくの心配はありません。

○ 福島県等の被災地域においても避難対象地域以外に滞在居住されている方については、健康に影響する被ばくの心配はありません。

○ 兵庫県内においては、被ばくの心配はありません。

○ 福島県等の被災地域においても避難対象地域以外に滞在居住されている方については、健康に影響する被ばくの心配はありません。

○ 聴覚障害をお持ちの方については、FAXで相談を受け付けています。

放射線被ばく相談用FAX用紙に記載のうえ、FAXでお問い合わせください。なお、回答については、翌日以降になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

FAX 078-362-9474

受付時間 9:00~17:30

受付期間 平成23年3月16日~3月31日(平日のみ)

放射線被ばく相談窓口への相談FAX用紙(聴覚障害者用)(PDF:8KB)

被災地の方への補聴器対応について(シーメンス補聴器)

(シーメンス補聴器HPからの転載)

被災者の方の補聴器修理を無償対応いたします。

■ 対象のお客様

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県にお住まいのお客様。

または、当該県に所在の在る販売店様のお客様。

■ お申し込み方法

通常通り、修理品を当社修理伝票と一緒にお送りください。

その際、修理伝票の特記事項欄に 「被災者対応」 とご記入願います。

■ 対応期間

修理品無償対応期間は 、4 月 28 日受付分までとさせていただきます。

補聴器を無料で提供いたします。

今回、被災された方を対象に、下記の補聴器を無料で提供させていただきます。これは、今回の震災により補聴器を紛失されたり、故障して使用できないなどといった方に対して、メーカーとして支援させていただきたいとの主旨で行います。

今回被災された難聴者の方が、少しでも早く通常の生活に戻れるよう 、販売店様とともに支援を実施していきたいと思います。

■ 対象のお客様

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県に所在の在る販売店様のお客様。

■ 無料提供対象商品

いずれも、耳掛け型補聴器のみとさせていただきます。

Cielo2, Cielo2 Life, Cielo2 P, Cielo2 S, Cielo2 SP,

D6 Life 300 / 500 / 700

Lotus 13P / 13SP

Phoenix 113 / 213 / 313

デジミミ 2

※ このたび提供予定の補聴器については、数に限りがございます。予定数を超えた時点でご提供を中止とさせていただきますのでご了承願います。なお、被災地においては未だ物流網に支障がでており、提供補聴器の納期についてご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承願います。

※ デジミミ2 に関しては、左右 50 台ずつをご提供させていただきます。

■ お申し込み方法

ご注文の際には、「被災された方の氏名」、「以前ご使用していた補聴器名称」をご連絡の上、「被災者対応にて無料提供希望」とお申し付けください。

■ その他

当該商品には無料保証期間並びに安心修理保証期間はございません。

当該商品出荷の際には、ボタン空気電池を 1P 添付いたします。

被災者の方の補聴器修理を無償対応いたします。

■ 対象のお客様

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県にお住まいのお客様。

または、当該県に所在の在る販売店様のお客様。

■ お申し込み方法

通常通り、修理品を当社修理伝票と一緒にお送りください。

その際、修理伝票の特記事項欄に 「被災者対応」 とご記入願います。

■ 対応期間

修理品無償対応期間は 、4 月 28 日受付分までとさせていただきます。

補聴器を無料で提供いたします。

今回、被災された方を対象に、下記の補聴器を無料で提供させていただきます。これは、今回の震災により補聴器を紛失されたり、故障して使用できないなどといった方に対して、メーカーとして支援させていただきたいとの主旨で行います。

今回被災された難聴者の方が、少しでも早く通常の生活に戻れるよう 、販売店様とともに支援を実施していきたいと思います。

■ 対象のお客様

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県に所在の在る販売店様のお客様。

■ 無料提供対象商品

いずれも、耳掛け型補聴器のみとさせていただきます。

Cielo2, Cielo2 Life, Cielo2 P, Cielo2 S, Cielo2 SP,

D6 Life 300 / 500 / 700

Lotus 13P / 13SP

Phoenix 113 / 213 / 313

デジミミ 2

※ このたび提供予定の補聴器については、数に限りがございます。予定数を超えた時点でご提供を中止とさせていただきますのでご了承願います。なお、被災地においては未だ物流網に支障がでており、提供補聴器の納期についてご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承願います。

※ デジミミ2 に関しては、左右 50 台ずつをご提供させていただきます。

■ お申し込み方法

ご注文の際には、「被災された方の氏名」、「以前ご使用していた補聴器名称」をご連絡の上、「被災者対応にて無料提供希望」とお申し付けください。

■ その他

当該商品には無料保証期間並びに安心修理保証期間はございません。

当該商品出荷の際には、ボタン空気電池を 1P 添付いたします。

たじま聴覚障害者センター・淡路ふくろうの郷で義援金受付

兵庫県豊岡市にあるたじま聴覚障害者センター(平日9時~17時)と、兵庫県洲本市にある淡路ふくろうの郷(入所者自治会、福祉保育労働組合ふくろう分会と共同)で、今回の東日本大震災の被災者を支援する募金の受付をしています。事業所に立ち寄られた際には、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

不安募らせる視聴覚障害者 情報提供の方法に留意を

(47NEWSより転載)

震災時に情報が伝わらないことで、不安を募らせたり、避難が遅れたりする視聴覚障害者は少なくない。専門家らは「避難所などでは、障害者への情報提供の方法などに留意してほしい」と呼び掛けている。

「人と防災未来センター」(神戸市)主任研究員の石川永子さんによると、目が見えない人の場合、周囲の状況が分かりにくいことなどから、体育館など避難所の広い空間の中央にいるととても強い恐怖を感じる。「目が見えない人は、入り口の壁の近くが安心して過ごしやすいので、配慮してほしい」

周囲の人が移動をサポートする場合は「1メートル先に階段が2段あります」というように、目で見える情報を具体的に、実況中継するように伝えると良い。

耳が聞こえない人の場合、周囲の人が障害に気付きにくい。声や音に対する反応が変だと感じたら、筆談でコミュニケーションを取ってみる。

全日本ろうあ連盟(東京)の担当者も「避難所で『障害者の方の受付』『手話通訳がいます』と文字で示し、障害者の人が自分から名乗り出られるように工夫を」とアドバイス。本部や受付など“情報発信地”の近くにいてもらい、音声情報は近くの人が紙に書いて伝えたり、壁に張り出したりして確実に伝えるよう心掛ける。

過去の災害では、防災無線で呼び掛けられた避難の情報が、聴覚障害者には伝わらなかったケースもある。同連盟の担当者は、余震などに備え「周囲の人は、情報が伝わりにくい人がいることを意識してサポートをしてほしい」としている。

震災時に情報が伝わらないことで、不安を募らせたり、避難が遅れたりする視聴覚障害者は少なくない。専門家らは「避難所などでは、障害者への情報提供の方法などに留意してほしい」と呼び掛けている。

「人と防災未来センター」(神戸市)主任研究員の石川永子さんによると、目が見えない人の場合、周囲の状況が分かりにくいことなどから、体育館など避難所の広い空間の中央にいるととても強い恐怖を感じる。「目が見えない人は、入り口の壁の近くが安心して過ごしやすいので、配慮してほしい」

周囲の人が移動をサポートする場合は「1メートル先に階段が2段あります」というように、目で見える情報を具体的に、実況中継するように伝えると良い。

耳が聞こえない人の場合、周囲の人が障害に気付きにくい。声や音に対する反応が変だと感じたら、筆談でコミュニケーションを取ってみる。

全日本ろうあ連盟(東京)の担当者も「避難所で『障害者の方の受付』『手話通訳がいます』と文字で示し、障害者の人が自分から名乗り出られるように工夫を」とアドバイス。本部や受付など“情報発信地”の近くにいてもらい、音声情報は近くの人が紙に書いて伝えたり、壁に張り出したりして確実に伝えるよう心掛ける。

過去の災害では、防災無線で呼び掛けられた避難の情報が、聴覚障害者には伝わらなかったケースもある。同連盟の担当者は、余震などに備え「周囲の人は、情報が伝わりにくい人がいることを意識してサポートをしてほしい」としている。

計画停電中の自転車は点灯を、「怖い」と聴覚障害者がツイッターに書き込み/神奈川

(カナロコからの転載)

「自転車は夕方以降、点灯して」。自転車利用者が多い茅ケ崎市在住で聴覚障害を持つ女性が計画停電中の16日夜、短文投稿サイト「ツイッター」に、自転車の点灯を呼び掛ける書き込みをした。停電で暗い街中を、無点灯で走行する自転車は「怖い」と訴える。

ツイッターを書き込んだのは、テレビ神奈川放送の手話と字幕の番組「目で聴くテレビ」で手話キャスターを務める湊里香さん(46)。計画停電が実施されている16日午後6時ごろ、「私たちのような聴覚障害者や弱者は、見えてくるライトによって身の安全が守られているのです」などと書き込んだ。湊さんは取材に対し、特に背後から自転車が走行してくる際に「ライトが地面に写っていると(自転車が近づいているのが分かって)安心する」と聴覚障害者らの気持ちを代弁した。

県サイクリング協会は「歩道を走行する際には徐行し、夜間には必ずライトを点灯させてほしい」と呼び掛けている。

「自転車は夕方以降、点灯して」。自転車利用者が多い茅ケ崎市在住で聴覚障害を持つ女性が計画停電中の16日夜、短文投稿サイト「ツイッター」に、自転車の点灯を呼び掛ける書き込みをした。停電で暗い街中を、無点灯で走行する自転車は「怖い」と訴える。

ツイッターを書き込んだのは、テレビ神奈川放送の手話と字幕の番組「目で聴くテレビ」で手話キャスターを務める湊里香さん(46)。計画停電が実施されている16日午後6時ごろ、「私たちのような聴覚障害者や弱者は、見えてくるライトによって身の安全が守られているのです」などと書き込んだ。湊さんは取材に対し、特に背後から自転車が走行してくる際に「ライトが地面に写っていると(自転車が近づいているのが分かって)安心する」と聴覚障害者らの気持ちを代弁した。

県サイクリング協会は「歩道を走行する際には徐行し、夜間には必ずライトを点灯させてほしい」と呼び掛けている。

3月18日(金)の「目で聴くテレビ」災害放送

3月18日(金)の「目で聴くテレビ」災害放送の予定をお知らせします。

午後2時から3時までと、午後6時から6時45分まで、NHK総合テレビの災害放送に手話と字幕を付けて、CS放送とインターネットで配信します。

この災害放送は、視覚障害者の皆さまのための音声解説が付いています。

午後6時45分からは、CS放送とインターネット配信で、「目で聴くテレビ」オリジナル災害放送を、7時30分までお送りします。CS放送をご視聴の方は、PIP機能を解除してごらんください。引き続き、震災に関して各地から集まっている障害者関連の情報を紹介いたします。

なお、インターネット配信は、7時30分終了後、再放送があります。

午後2時から3時までと、午後6時から6時45分まで、NHK総合テレビの災害放送に手話と字幕を付けて、CS放送とインターネットで配信します。

この災害放送は、視覚障害者の皆さまのための音声解説が付いています。

午後6時45分からは、CS放送とインターネット配信で、「目で聴くテレビ」オリジナル災害放送を、7時30分までお送りします。CS放送をご視聴の方は、PIP機能を解除してごらんください。引き続き、震災に関して各地から集まっている障害者関連の情報を紹介いたします。

なお、インターネット配信は、7時30分終了後、再放送があります。

2011年3月17日木曜日

災害に関するメールについての皆様へのお願い

(全日本ろうあ連盟HPより転載)

震災に関していろいろな内容のメールが流れていますが、

これらのメールの情報に惑わされないように落ち着いて行動してください。

救援中央本部では信頼できる情報のみを掲載していますので、

必ず救援中央本部のホームページを確認してくださるようお願いします。

また、皆様の携帯やパソコンに届いた震災に関するメールを

むやみに他人に転送するようなことはしないでくださるようお願いします。

震災に関していろいろな内容のメールが流れていますが、

これらのメールの情報に惑わされないように落ち着いて行動してください。

救援中央本部では信頼できる情報のみを掲載していますので、

必ず救援中央本部のホームページを確認してくださるようお願いします。

また、皆様の携帯やパソコンに届いた震災に関するメールを

むやみに他人に転送するようなことはしないでくださるようお願いします。

被災された聴覚障害者で高齢などの理由で施設での保護が必要な方について

淡路ふくろうの郷が加盟している「全国聴覚高齢者福祉施設協議会」(窓口…埼玉県毛呂山町にある「ななふく苑」永井紀世彦施設長)が、今回の震災で被災した施設での保護の必要な高齢など聴覚高齢者の入所を受け入れる準備を進めています。下記までご連絡ください。

東日本大震災聴覚障害救援中央本部 災害伝言板

計画停電に関する情報提供について

地域の交渉の参考になさってください。

(全日本ろうあ連盟のHPより転載)

計画停電に関する情報提供について東京都練馬区聴覚障害者協会からの報告です(地域の交渉の参考に):3月15日(火)に「聴覚障害者への対応についての要望」を提出した結果、総合福祉事務所から当該地域に住んでいる聴覚障害者へ、計画停電の情報収集方法について案内のFAXが流れました。

(全日本ろうあ連盟のHPより転載)

計画停電に関する情報提供について東京都練馬区聴覚障害者協会からの報告です(地域の交渉の参考に):3月15日(火)に「聴覚障害者への対応についての要望」を提出した結果、総合福祉事務所から当該地域に住んでいる聴覚障害者へ、計画停電の情報収集方法について案内のFAXが流れました。

救援物資の受付(兵庫県)

(兵庫県災害対策支援本部 県民窓口班HPより転載)

救援物資の受付

【個人の皆さまへ】

今回の東北地方太平洋沖地震により被災された方々の寒さ対策のため、県民の皆さまから防寒着のご支援を募集します。

・募集している防寒着について

コート、ジャンパー等の防寒着(新品・新古品に限ります)

*混乱を避けるため、今回の受付は防寒着のみとし、古着の受付は行っていません。

・物資受付場所

防寒着を以下までお送りください。当方で取りまとめのうえ、被災地へお届けします。

〒673-0515 三木市志染町三津田1708

兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場

*地図はこちら (PDF/238KB)

・募集期間

平成23年3月17日(木)~3月24日(木) *必着でお願いします。

*現地での受付は、9:00~17:00となっています。

今回の東北地方太平洋沖地震により被災された方々の寒さ対策のため、県民の皆さまから防寒着のご支援を募集します。

・募集している防寒着について

コート、ジャンパー等の防寒着(新品・新古品に限ります)

*混乱を避けるため、今回の受付は防寒着のみとし、古着の受付は行っていません。

・物資受付場所

防寒着を以下までお送りください。当方で取りまとめのうえ、被災地へお届けします。

〒673-0515 三木市志染町三津田1708

兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場

*地図はこちら (PDF/238KB)

・募集期間

平成23年3月17日(木)~3月24日(木) *必着でお願いします。

*現地での受付は、9:00~17:00となっています。

総合受付窓口

兵庫県災害対策支援本部 県民窓口班

TEL:078-362-9898 (9:00~18:00。当分の間、土日祝も対応)

FAX:078-362-9911

TEL:078-362-9898 (9:00~18:00。当分の間、土日祝も対応)

FAX:078-362-9911

「目で聴くテレビ」3月17日(木)の放送予定

3月17日(木)の「目で聴くテレビ」災害放送の予定をお知らせします。

午後2時から3時までと、午後6時から6時45分まで、NHK総合テレビの災害放送に手話と字幕を付けて、CS放送とインターネットで配信します。16日午後6時の放送より、視覚障害者対象に音声解説を付けています。CS放送でご視聴の方は、PIP機能を解除して、音声解説をご確認ください。

インターネット配信は、「目で聴くテレビ」ホームページのトップページ左側にあります「緊急災害放送」のボタンをクリックしていただければごらんになれます。

午後6時45分からは、CS放送とインターネット配信で、「目で聴くテレビ」オリジナル災害放送を、7時30分までお送りします。震災に関して各地から集まっている聴覚障害者関連の情報を、順番に紹介していきます。

なお、以上災害放送以外の予定されていた番組は、全て休止とさせていただきます。

明日もぜひ「目で聴くテレビ」の災害放送をごらんください。また、お知り合いの方にもお知らせください。

午後2時から3時までと、午後6時から6時45分まで、NHK総合テレビの災害放送に手話と字幕を付けて、CS放送とインターネットで配信します。16日午後6時の放送より、視覚障害者対象に音声解説を付けています。CS放送でご視聴の方は、PIP機能を解除して、音声解説をご確認ください。

インターネット配信は、「目で聴くテレビ」ホームページのトップページ左側にあります「緊急災害放送」のボタンをクリックしていただければごらんになれます。

午後6時45分からは、CS放送とインターネット配信で、「目で聴くテレビ」オリジナル災害放送を、7時30分までお送りします。震災に関して各地から集まっている聴覚障害者関連の情報を、順番に紹介していきます。

なお、以上災害放送以外の予定されていた番組は、全て休止とさせていただきます。

明日もぜひ「目で聴くテレビ」の災害放送をごらんください。また、お知り合いの方にもお知らせください。

NHKの生字幕放送について

(全日本ろうあ連盟のHPより転載)

NHKは以下のスケジュールで生字幕放送を行っています。

聴覚障がいの方はもちろん、避難所で多くの方で1台のテレビを見るとき、字幕の表示は役立つものと思っています。

また、音が出せない場所にあるテレビの視聴に役立つユニバーサルなサービスとして活躍しています。

ぜひ、「字幕ボタン」をオンにしてみてください。

NHKの生字幕放送

(1)おはよう日本7時台(全中) 7:00-7:55

(2)「あさイチ」内中断ニュース 9:00-9:10

※通常の5分間から10分間に拡大

(3)正午ニュース(全中) 12:00~12:55

(4)1300ニュース 13:00-14:00

(5)1700ニュース 17:00-18:00

(6)ニュース7 19:00-20:00

※放送時間が1時間以上でも、1時間で字幕は終了

(7)ニュースウオッチ9 21:00-22:00

※放送時間が1時間以上でも、1時間で字幕は終了

このほか、「あさイチ」にも字幕がつきます。

聴覚障がいの方はもちろん、避難所で多くの方で1台のテレビを見るとき、字幕の表示は役立つものと思っています。

また、音が出せない場所にあるテレビの視聴に役立つユニバーサルなサービスとして活躍しています。

ぜひ、「字幕ボタン」をオンにしてみてください。

NHKの生字幕放送

(1)おはよう日本7時台(全中) 7:00-7:55

(2)「あさイチ」内中断ニュース 9:00-9:10

※通常の5分間から10分間に拡大

(3)正午ニュース(全中) 12:00~12:55

(4)1300ニュース 13:00-14:00

(5)1700ニュース 17:00-18:00

(6)ニュース7 19:00-20:00

※放送時間が1時間以上でも、1時間で字幕は終了

(7)ニュースウオッチ9 21:00-22:00

※放送時間が1時間以上でも、1時間で字幕は終了

このほか、「あさイチ」にも字幕がつきます。

避難所等での聴覚障害者に対する支援のお願い(災害対策マニュアル)

(全日本ろうあ連盟のHPより転載)

聴覚障害者とは?

情報とコミュニケーションにバリアがあります。

対応方法は?

聴覚障害者とは?

情報とコミュニケーションにバリアがあります。

聴覚障害者は、見ただけではわかりにくい障害ですが、聞こえないために必要な情報が伝わらなかったり、日常の生活においても自分の言いたいことが伝わらず、緊急の情報からとり残されるなど、情報とコミュニケーションの様々なバリアがあります。コミュニケーションは手話・筆談・ゆっくり話すなど、人によって様々です。

例えば、避難所でアナウンスが聞こえないために、食料や水の配給を受けられないことがあります。また、自分が聴覚障害者であることが周りにわかってもらえず、必要な情報を得られなかったり、周囲とコミュニケーションがうまくいかず、孤立してしまいがちです。

対応方法は?

避難所では本部や受付などに「聴覚障害者」や「手話」などのプラカードを掲げたり、プラカードを持って回って聴覚障害者がいるかどうか確認してください。

●避難所に聴覚障害者がいた場合は?

●テレビ設置について